「最近、工場の電気代が異常に高い…」

「特別高圧と聞くが、高圧と何が違うのか、正直よくわからない」

「経営層からはコスト削減を求められるが、何から手をつければ良いのか…」

大規模な工場や商業施設を運営する責任者の方であれば、このような悩みを抱えているのではないでしょうか。特に昨今の電気料金高騰は、事業経営に深刻な影響を与えています。

この記事では、「特別高圧」に関するあらゆる疑問を解消し、具体的なコスト削減への道筋を示すことを目的としています。

特別高圧の基本的な定義から、高圧・低圧との違い、複雑な料金体系、そしてキュービクルをはじめとする受変電設備の保安まで、専門的な内容を図や表を交えて徹底的に解説します。さらに、実際に成果を上げたコスト削減の成功事例や、すぐに実践できる具体的なアクションプランも紹介します。

この記事を最後まで読めば、自社の電力契約や設備を深く理解し、自信を持ってコスト削減の社内提案や業者選定に臨めるようになります。

- 特別高圧は7,000V以上の電力契約で電気料金単価が安くなる傾向にあります

- 基本料金は“最大デマンド値”で決まり、ピーク抑制がカギ

- 設備の運用改善+省エネ投資が中長期的に効果大

- 電力会社の切り替えだけでも大幅なコストダウンが可能性がある

- キュービクル管理と電気主任技術者の適正運用が必須

「特別高圧」とは、7,000Vを超える電圧で電気を受け取る契約方式で、大規模な工場や商業施設が対象です。電気料金単価は安いものの、設備投資や保安体制が高度になります。特別高圧を理解することで、電力会社の切替、省エネ設備導入、EMS活用、デマンドコントロールなどによる大幅な電気代削減が可能になります。設備の老朽化や電気主任技術者の管理も重要で、外部委託や補助金活用を含めて戦略的に進めることが、安定運用とコスト削減の鍵です。

そもそも特別高圧とは?基礎から徹底解説

コスト削減や設備管理の話を進める前に、まずは「特別高圧」そのものについて正しく理解することが不可欠です。ここでは、特別高圧の定義や高圧・低圧との違い、電力供給の仕組みといった基礎知識をわかりやすく解説します。

特別高圧の定義 – 7,000Vを超える電力供給

特別高圧とは、電気事業法で定められた電気の供給区分のひとつで、送られてくる電気の電圧が7,000ボルト(V)を超えるものを指します。一般的には20,000V(20kV)から、場所によっては100,000V(100kV)を超える電圧で受電します。

これほど高い電圧が必要となるのは、大量の電力を効率的に、かつ安定して使用するためです。大規模な工場、巨大な商業施設、大学、病院など、膨大な電力消費を伴う施設が特別高圧の契約対象となります。これらの施設では、自社敷地内に変電所に準ずる規模の受変電設備を設置し、超高圧の電気を使用可能な電圧まで下げて利用しています。

高圧・低圧との違いを比較

電力の契約区分には、特別高圧のほかに「高圧」と「低圧」があります。それぞれの違いを理解することで、自社の契約がどの区分に該当し、どのような特徴を持つのかが明確になります。

| 項目 | 特別高圧 | 高圧 | 低圧 |

|---|---|---|---|

| 供給電圧 | 7,000V 超 | 600V超 ~ 7,000V以下 | 600V 以下(直流) 100Vまたは200V(交流) |

| 契約電力 | 2,000kW 以上 | 50kW以上 ~ 2,000kW未満が目安 | 50kW 未満 |

| 主な対象施設 | 大規模工場、大規模商業施設、大学、病院、空港、鉄道 | 中小規模の工場、スーパー、オフィスビル、学校 | 一般家庭、小規模店舗、個人事務所 |

| 受電設備 | 変電所に準ずる大規模な受変電設備 | キュービクル式高圧受電設備 | 不要(電柱の変圧器で降圧) |

| 電気主任技術者 | 選任義務あり(第一種・第二種) | 選任義務あり(第三種など) | 不要 |

| 電力料金単価 | 最も安い傾向 | 安い | 高い |

このように、特別高圧は最も規模が大きく、設備投資や保安体制も高度なものが求められますが、その分電気料金の単価(kWhあたり)は最も安く設定されているのが大きな特徴です。

電力供給の仕組み – 発電所から届くまで

私たちが使う電気は、発電所で作られてから長い道のりを経て届けられます。特別高圧がなぜ必要なのかを理解するために、その仕組みを見てみましょう。

- 発電所: 数十万Vという非常に高い電圧で電気を作り出します。

- 超高圧変電所: 発電所からの電気をさらに高い電圧(50万Vなど)に上げて、送電ロスを最小限に抑えながら基幹送電線へ送ります。

- 一次変電所: 基幹送電線を通ってきた電気を、少し低い電圧(15万Vなど)に下げます。

- 中間変電所・配電用変電所: さらに電圧を段階的に下げていきます。

- 需要家(特別高圧): 配電用変電所から直接、またはそれに近い高電圧(2万V~)のまま電気を引き込みます。 自社の受変電設備で、工場内の機械などが使える電圧(200Vや400Vなど)に降圧します。

一方で、高圧契約の施設は配電用変電所から6,600Vで受電し、低圧契約の家庭や店舗は電柱の変圧器で100V/200Vに下げられた電気を利用します。特別高圧は、より上流に近い形で電力供給を受けるため、大量の電力を安定的に利用できるのです。

特別高圧が適用される施設とは?

具体的にどのような施設が特別高圧電力を使用しているのでしょうか。契約電力の目安が2,000kW以上という条件から、以下のような大量の電力を24時間体制で消費するような施設が主な対象となります。

- 大規模工場: 自動車工場、製鉄所、化学プラント、半導体工場、食品工場など

- 大規模商業施設: 大型ショッピングモール、百貨店、アウトレットモール

- 大規模オフィスビル: 都心部の超高層ビル

- インフラ施設: 空港、主要駅、鉄道会社

- その他: 大規模な大学のキャンパス、基幹病院、データセンター

これらの施設に共通するのは、電力の安定供給が事業継続に不可欠であるという点です。特別高圧は、そのニーズに応えるための電力契約と言えます。

編集部・片桐

編集部・片桐特別高圧とは、ものすごく大きな施設(工場・病院・大学など)で、大量の電気を効率よく受け取るための電力契約のこと。受ける電圧は7,000V以上で、一般家庭とはまったく違う仕組みです。まずは自社の契約電力が2,000kWを超えているかを確認しましょう。それが特別高圧の入り口です。

- 供給電圧が高いため、送電ロスが少なくて経済的

- 安定した電力供給が事業継続に直結

- 契約には受変電設備や技術者が必要で、安全面も重要

特別高圧の電気料金、仕組みを理解してコストを削減

特別高圧の電気料金は、単価が安いというメリットがありますが、その仕組みは複雑です。しかし、この仕組みを正しく理解することこそ、効果的なコスト削減への第一歩となります。ここでは、料金の内訳から具体的な削減のポイントまでを詳しく解説します。

電気料金の内訳を徹底解剖

毎月の電気料金請求書は、主に以下の4つの要素で構成されています。どの部分を削減できる可能性があるのか、まずは全体像を把握しましょう。

- 基本料金: 毎月固定でかかる料金。契約電力の大きさで決まります。

- 電力量料金: 実際に使用した電力量(kWh)に応じて変動する料金。

- 燃料費調整額: 発電に使う燃料(原油、LNG、石炭)の価格変動を電気料金に反映させるための調整額。

- 再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金): 太陽光などの再生可能エネルギーを普及させるために、電気を使うすべての人が負担する料金。

このうち、私たちが直接コントロールし、削減努力ができるのは「基本料金」と「電力量料金」です。燃料費調整額と再エネ賦課金は社会情勢や国の政策によって決まるため、直接的な削減は困難です。

基本料金の仕組みと削減のポイント

基本料金は、以下の式で計算されます。

基本料金 = 基本料金単価(円/kW) × 契約電力(kW) × 力率割引/割増

ここで最も重要なのが「契約電力」です。契約電力は、過去1年間(当月と前11ヶ月)における30分ごとの使用電力の最大値、いわゆる「最大デマンド値」によって決まります。つまり、たった一度でも突出して多くの電気を使ってしまうと、その後の1年間の基本料金が高くなってしまうのです。

基本料金を削減するための最大のポイントは、この最大デマンド値をいかに低く抑えるかにかかっています。工場の機械を一斉に稼働させる時間をずらす、デマンドコントローラーを導入してピークを自動制御するなどの対策が有効です。

電力量料金の仕組みと削減のポイント

電力量料金は、実際に使った電気の量に応じて決まります。計算式はシンプルです。

電力量料金 = 電力量料金単価(円/kWh) × 使用電力量(kWh)

この料金を削減するには、純粋に使用電力量(kWh)を減らすしかありません。具体的な方法としては、省エネ性能の高い設備への更新が効果的です。例えば、工場内の照明を水銀灯からLEDに切り替える、旧式の空調設備を最新の高効率なものに入れ替える、といった対策が挙げられます。日々の地道な節電努力も、積み重なれば大きな削減に繋がります。

燃料費調整額と再エネ賦課金とは?

これらは直接削減が難しい費用ですが、どのようなものか理解しておくことは重要です。

燃料費調整額は、火力発電の燃料価格の変動を料金に反映させるものです。昨今の電気代高騰の大きな要因は、この燃料費の高騰にあります。市場価格と連動するため、企業努力でコントロールすることはできません。

再エネ賦課金は、電力会社が再生可能エネルギーを買い取る費用を、国民全体で負担する仕組みです。この単価は国が毎年決定するため、これも直接削減することは不可能です。

電気代は「基本料金+使った分+燃料調整+再エネ費用」の4つから成り立っています。自分で減らせるのは「基本料金」と「使った分」だけ!請求書を見て「最大デマンド値」や「使用電力量」を把握しましょう。削減対象はそこです。

- 基本料金は“過去1年間の最大電力”で決まる(デマンド制)

- 電力量料金は使用電力×単価

- 燃料費調整額と再エネ賦課金は変動要素なので削減できない

【実践編】明日からできる特別高圧の電気代を削減する7つの方法

料金の仕組みを理解したところで、いよいよ具体的なコスト削減策を見ていきましょう。ここでは、即効性のあるものから中長期的な視点で取り組むべきものまで、7つの実践的な方法を紹介します。

方法1: 電力会社の切り替え(新電力の活用)

2016年の電力自由化以降、特別高圧の分野でも多くの「新電力(小売電気事業者)」が参入し、価格競争が起きています。既存の大手電力会社から新電力に切り替えるだけで、設備投資を一切行わずに電気料金を削減できる可能性があります。

新電力は、自社で発電所を持たず、人件費や設備維持コストを抑えることで、大手電力会社よりも安い料金プランを提供できる場合があります。複数の新電力から見積もりを取り、自社の電力使用パターンに最も合ったプランを比較検討することが重要です。

切り替えても電力の品質や安定供給が変わることはありませんので、積極的に検討する価値があります。

方法2: 契約電力(デマンド値)の抑制

基本料金の削減に直結するのが、最大デマンド値の抑制です。デマンドコントローラー(デマコン)やエネルギー管理システム(EMS)を導入し、設定したデマンド値を超えそうになると自動で警報を発したり、空調などの一部設備を一時的に制御したりすることで、ピーク電力を効果的に抑制できます。

また、システムを導入しなくても、工場の操業スケジュールを見直し、電力消費の大きい機器を同時に稼働させない「ピークシフト」や「ピークカット」を意識するだけでも、デマンド値の低減に繋がります。

方法3: 省エネ設備の導入(LED・高効率空調)

電力量料金を根本から削減するには、エネルギー効率の高い設備への更新が最も効果的です。

- LED照明: 従来の水銀灯や蛍光灯に比べ、消費電力を50%〜80%も削減できます。寿命も長く、交換の手間やコストも削減できるため、費用対効果が非常に高い施策です。

- 高効率空調設備: 工場の電力消費で大きな割合を占めるのが空調です。最新の業務用エアコンはエネルギー効率が格段に向上しており、更新することで大幅な消費電力削減が期待できます。

初期投資はかかりますが、削減できる電気代で数年で元が取れるケースも多く、長期的に見れば非常に有効な投資となります。

方法4: 自家消費型太陽光発電の導入

工場の屋根や敷地内の空きスペースに太陽光発電システムを設置し、発電した電気を自社で使う「自家消費型太陽光発電」も強力な選択肢です。電力会社から買う電気の量を直接減らせるため、電力量料金と再エネ賦課金の両方を削減できます。

災害などによる停電時には非常用電源としても活用できるため、事業継続計画(BCP)対策としても有効です。初期投資は高額になりますが、国や自治体の補助金制度を活用することで負担を軽減できます。

方法5: エネルギー管理システム(EMS)の活用

エネルギー管理システム(EMS: Energy Management System)を導入することで、工場全体の電力使用状況を「見える化」できます。どの設備が、いつ、どれくらいの電力を使っているかをリアルタイムで把握できるため、無駄な電力消費の原因究明や、より効果的な省エネ対策の立案に繋がります。デマンド監視機能も併せ持っているシステムが多く、総合的なエネルギーマネジメントが可能になります。

方法6: 設備の運用改善(コンプレッサーのエア漏れ対策など)

大規模な設備投資だけでなく、日々の運用改善も重要です。例えば、製造業の工場で多く使われるコンプレッサーは、配管からのエア漏れが大きなエネルギーロスに繋がります。定期的な点検と補修を行うだけで、コンプレッサーの無駄な稼働を減らし、消費電力を削減できます。ビニールカーテンの設置による空調効率の向上など、低コストで始められる対策も数多く存在します。

方法7: 国や自治体の補助金・支援策の活用

省エネ設備の導入や太陽光発電システムの設置には、国や地方自治体が様々な補助金や支援金制度を用意しています。例えば、経済産業省の「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」など、大規模な設備投資を後押しする制度があります。これらの制度をうまく活用することで、初期投資の負担を大幅に軽減し、投資回収期間を短縮することが可能です。常に最新の公募情報をチェックし、活用できるものがないか確認しましょう。

設備を新しくしなくても、電力会社の見直しや運用の工夫だけで電気代は大きく下がります。設備投資も補助金を使えばOK!まずは「複数の新電力に見積もり依頼」することから始めましょう。思わぬコスト差が出ることも。

- 新電力への切替で数百万円の削減事例あり

- デマンドコントローラーやEMSの導入は長期的に高効果

- 自家消費型太陽光で“創って使う”選択肢も増加中

【コスト削減事例】対策実行でこれだけ変わる!

理論だけでなく、実際にどのような成果が出ているのか、具体的な事例を見ていきましょう。自社の状況と照らし合わせることで、対策のイメージがより明確になります。

事例1: 電力会社の切り替えで年間400万円削減(製本工場)

ある製本工場では、長年契約していた大手電力会社から新電力へ切り替えを実施しました。特別な設備投資や操業の変更は一切行わず、契約を見直しただけで、年間約400万円もの電気料金削減に成功しました。これは、新電力の料金単価が安かったことに加え、自社の電力使用パターンに適したプランを選択できたことが大きな要因です。

出典:今からすぐにできる!工場の電気代のコストダウン成功事例

事例2: 省エネと契約見直しで利益率10%向上(食品工場)

北海道にある食品工場では、省エネ設備の導入(LED化など)、電力使用量の最適化、そして電力会社との契約見直しを複合的に実施。その結果、大幅な電力コスト削減を達成し、企業の利益率が10%向上するという経営改善にまで繋がりました。初期投資は約500万円かかりましたが、約3年で回収できる見込みです。

出典:高圧電力削減で利益率10%アップ!北海道の成功企業に学ぶ

事例3: 運用改善で電気代を約1.8倍削減(スキー場)

群馬県にあるスキー場では、デマンドコントロールシステムを導入し、電力需要のピークシフトやピークカットを徹底。この運用改善により、特別高圧契約における電気代を約1.8倍も削減することに成功しました。これは、基本料金の決定要因である最大デマンド値を効果的に抑制できた好例と言えます。

コスト削減対策の比較表

各対策の特徴を一覧で比較してみましょう。

| 対策 | 潜在的削減額 | 導入コスト | デメリットとリスク |

|---|---|---|---|

| 新電力への切り替え | 数%~数十% | ほぼ無し | 契約内容の複雑さ、解約金が発生する場合がある |

| LED照明への切り替え | 消費電力50-80%削減 | 50万円~ | 初期投資が必要、技術の陳腐化リスク |

| 空調設備の最適化 | 10%以上の削減 | 100万円~(システム) | 初期投資が必要、適切な設定・メンテナンスが不可欠 |

| デマンドコントロール | 基本料金の削減 | 数十万円~(システム) | 初期投資が必要、適切な設定・運用管理の手間 |

| 太陽光発電システムの導入 | 使用量の大幅削減 | 数千万円~ | 初期投資が高い、天候に左右される、設置場所の制約 |

「うちは難しいかも…」と思っている方でも、真似できるヒントがたくさん詰まっているので、ぜひ参考にしてください。アクションの第一歩として、「うちもこういう対策できそうかな?」と社内で共有するのがおすすめです。

- 新電力への切り替えで、設備投資ゼロでも年間400万円削減した工場も

- LED照明+最適な契約見直しで利益率10%改善した事例も。初期投資の回収も約3年

- スキー場では、運用改善により基本料金が激減。電気代が約1.8倍も改善された例も

安全稼働の要!受変電設備(キュービクル)と保安業務

特別高圧電力を安全に利用するためには、受変電設備の適切な管理が不可欠です。コスト削減だけでなく、工場の安定稼働と従業員の安全を守るためにも、設備に関する知識を深めておきましょう。

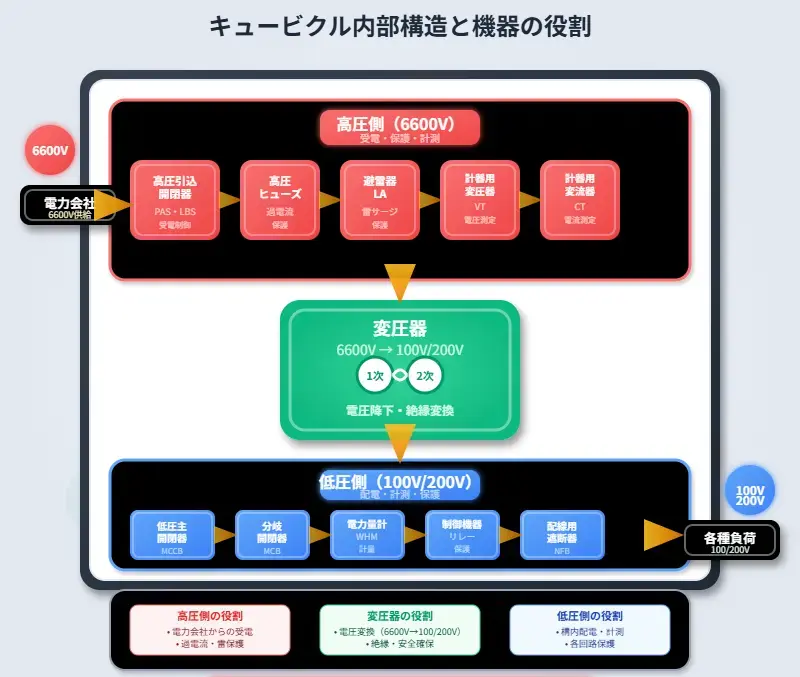

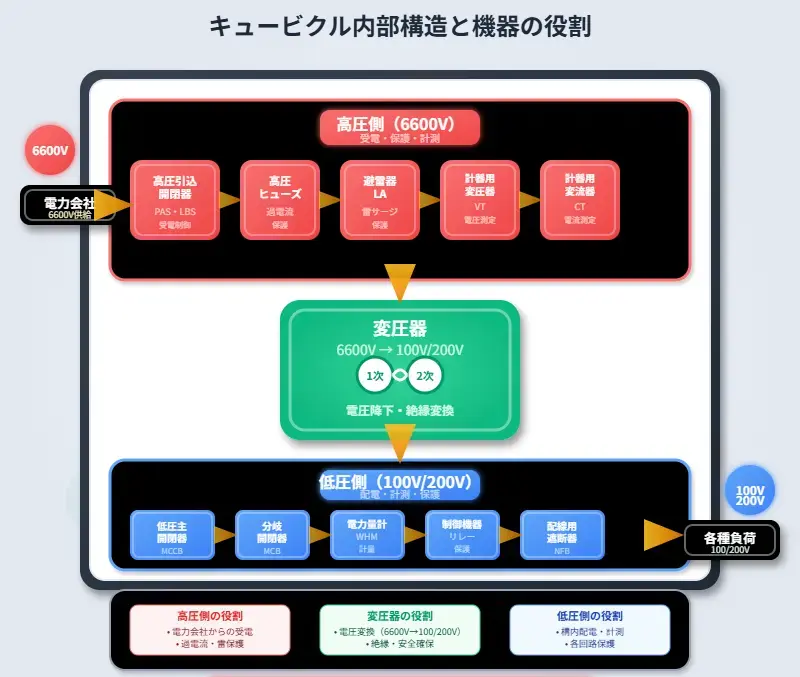

受変電設備(キュービクル)の役割とは?

特別高圧で受電する施設には、変電所から送られてきた超高圧の電気を、施設内で使用できる低い電圧(例: 6,600V、400V、200Vなど)に変換(変圧)するための設備が必要です。この一連の機器を収めた金属製の箱が「キュービクル式高圧受電設備」、通称キュービクルです。

高圧契約(6,600Vで受電)の場合はキュービクルを設置しますが、特別高圧契約の場合は、それよりもさらに大規模で高度な受変電設備が必要となります。これらの設備は、安全に電気を使うための「関所」のような重要な役割を担っています。

なぜ設備の更新が必要なのか?老朽化のリスク

受変電設備にも寿命があります。一般的に、設備の推奨更新時期は15年~25年とされています。古い設備を使い続けると、以下のような深刻なリスクが高まります。

- 絶縁性能の低下: 機器内部の絶縁物が経年劣化し、漏電やショート(短絡)事故を引き起こす。

- 故障による停電: 突然の機器故障により、工場全体の生産がストップする。

- 波及事故の発生: 自社の設備の故障が原因で、近隣の施設まで停電させてしまう事故。この場合、多額の損害賠償を請求される可能性があります。

設備の老朽化は、事業継続における重大なリスクです。定期的な点検はもちろん、計画的な更新を検討することが極めて重要です。

設備更新の費用と手順

特別高圧の受変電設備の更新は、高圧のキュービクル更新よりも大規模になり、費用も数千万円から数億円に及ぶこともあります。

更新工事は、事前調査と計画、機器の搬入・据付、配線・接続、各種試験・調整、そして新旧設備の切り替えという手順で進められます。工場の操業を止めないよう、停電時間を最小限に抑える綿密な計画と、高度な技術力が求められます。信頼できる専門業者と十分に協議し、計画的に進める必要があります。

保安規程とは?法令で定められた義務

電気事業法では、自家用電気工作物(特別高圧や高圧の受変電設備など)の設置者に対し、工事、維持、運用に関する保安を確保するための「保安規程」を作成し、国(経済産業省)に届け出ることを義務付けています。

この保安規程には、設備の点検頻度や方法、組織体制、災害時の措置などが定められており、いわば「電気の安全マニュアル」です。この規程を遵守し、適切に保安業務を行うことが、法令で定められた設置者の責任となります。

高圧の電気を安全に使うための“大型の変電設備”がキュービクルです。古くなると漏電や火災のリスクも!更新の目安は「製造から20年」。点検記録を確認し、必要なら更新計画を立てましょう。

- 寿命は15~25年で、更新費用は高額(数千万円〜)

- 故障による波及事故は、損害賠償リスクも

- 定期点検や設備更新で安全性・BCP強化を図る

電気主任技術者の役割と外部委託という選択肢

特別高圧設備の保安監督を行うために、専門知識を持つ「電気主任技術者」の選任が法律で義務付けられています。ここでは、その役割と効率的な運用方法について解説します。

電気主任技術者の選任義務と業務内容

特別高圧の受変電設備を設置する事業者は、その保安監督者として「電気主任技術者」を選任し、国に届け出なければなりません。特別高圧の場合、設備の電圧に応じて、第一種または第二種電気主任技術者の資格を持つ者を選任する必要があります。

電気主任技術者の主な業務は、作成した保安規程に基づき、受変電設備が安全に稼働するよう監督することです。具体的には、定期的な点検(月次・年次)、検査結果の記録と管理、改修工事の計画・監督、そして万が一の電気事故発生時の対応などが含まれます。

外部委託のメリット・デメリット

電気主任技術者を自社で直接雇用する代わりに、保安業務を専門の事業者(電気保安法人や電気管理技術者)に委託する「外部委託承認制度」を利用することができます。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| コスト削減: 有資格者を直接雇用する人件費を削減できる。 | 緊急時対応の遅れ: トラブル発生時、自社社員に比べて現場到着に時間がかかる可能性がある。 |

| 専門性の活用: 高度な専門知識や最新技術を持つプロに任せられる。 | 委託費用の発生: 毎月の委託費用がかかる。 |

| 管理負担の軽減: 採用や労務管理、人材育成の負担がなくなる。 | サービス品質のばらつき: 委託先によってサービスの質や対応範囲が異なる場合がある。 |

| 法令遵守の徹底: 法改正などにも確実に対応してもらえる。 | 情報共有の課題: 設備の状況に関する情報共有が不十分になるリスクがある。 |

コストや管理の手間を考えると、多くの事業者にとって外部委託は非常に有効な選択肢と言えます。

外部委託先の選び方と契約時の注意点

外部委託先を選ぶ際は、費用だけで判断するのは危険です。以下の点を総合的に評価しましょう。

- 実績と信頼性: 自社と同規模の施設の保安実績が豊富か。

- 緊急時対応体制: 24時間365日対応可能か、事業所からの距離は近いか。

- 技術力と提案力: 定期点検だけでなく、省エネや設備更新に関する提案をしてくれるか。

- 契約内容の明確さ: 業務範囲、責任の所在、費用などが契約書に明記されているか。

複数の事業者から話を聞き、信頼できるパートナーを慎重に選定することが、長期的な安全・安定稼働に繋がります。

特別高圧を使うと「電気を管理する専門家」が法律で必要になります。社内に置くか、外注するかは選べます。費用だけでなく「緊急時対応体制」「実績」「技術提案力」で比較しましょう。

- 外部委託で人件費や教育コストを削減

- サービスの質にバラつきがあるため慎重に選定

- トラブル時の対応力が契約の決め手

【お悩み解決Q&A】特別高圧に関するよくある質問

最後に、工場長や設備管理責任者の方からよく寄せられる質問にお答えします。

電力会社を切り替えても停電しやすくなったりしない?

停電のリスクが高まることはありません。電力会社を切り替えても、電気を送るための送配電網(電線や変電所など)は、従来通り地域の送配電事業者が管理・運用します。どの電力会社と契約しても、電気は同じ電線を通って届けられるため、電力の品質や供給の安定性は変わりません。

古いキュービクルを使い続けるリスクは具体的に何?

最も大きなリスクは「波及事故」です。自社の受変電設備の故障が原因で地域の送配電網に影響を与え、近隣の工場や住宅などを巻き込む大規模な停電を引き起こす可能性があります。この場合、生産停止による自社の損害だけでなく、近隣への損害賠償責任も発生し、企業の信用を著しく損なう事態になりかねません。

電気主任技術者の外部委託、費用はどのくらい?

費用は、契約する設備の規模(契約電力)や委託する業務範囲によって大きく異なります。一般的な目安として、高圧契約であれば月額数万円から、特別高圧契約では月額数十万円程度かかる場合があります。複数の委託先から見積もりを取り、サービス内容と費用を比較検討することをおすすめします。

市場連動型プランって何?契約しても大丈夫?

市場連動型プランとは、日本卸電力取引所(JEPX)の市場価格に連動して電気料金単価が変動するプランです。市場価格が安い時間帯は電気代を抑えられますが、価格が高騰した場合は電気代が跳ね上がるリスクがあります。価格変動リスクを許容できるか、自社の事業特性をよく考慮した上で、慎重に判断する必要があります。

特別高圧まとめ

本記事では、特別高圧の基礎知識から具体的なコスト削減策、そして安全な運用に不可欠な設備保安までを網羅的に解説しました。

特別高圧は複雑に見えますが、その仕組みを正しく理解し、一つひとつの対策を講じることで、電気料金の大幅な削減と工場の安定稼働を両立させることが可能です。重要なのは、自社の電力使用状況を正確に把握し、最適な解決策を選択・実行することです。

まずは、お手元の電気料金明細書を改めて確認し、どの項目に削減の余地があるのかを分析することから始めてみてください。そして、新電力への切り替えや省エネ設備の導入など、具体的なアクションの検討へと進めましょう。この記事が、貴社の経営改善への第一歩となれば幸いです。