毎月の電気代明細を見て、「再エネ賦課金」という項目が年々上がっていることに気づいていませんか?「一体これは何のためのお金?」「なぜ一方的に取られるの?」そんな疑問や不満を感じている方も多いのではないでしょうか。特に、子育てや住宅ローンで家計を見直したい時期には、コントロールできない支出は悩みの種ですよね。

この記事では、そんなあなたのモヤモヤを解消します。再エネ賦課金の正体から、気になる今後の見通し、そして値上げに負けない具体的な家計防衛術まで、専門的な内容を豊富な図解をイメージして分かりやすく解説します。

結論からお伝えすると、再エネ賦課金の負担を減らす最も賢い方法は、電気料金プランの見直しです。その理由も詳しく解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

- 再エネ賦課金は、再エネ普及のため全国一律で上乗せされる費用

- 2025年度以降も値上がりの可能性が高く、家計への影響は大

- FIT制度に代わるFIP制度の導入で今後緩和の可能性あり

- 対策の鍵は、電力会社の見直し・太陽光発電・日々の節電

- 削減できない賦課金に対し、他の電気料金で差をつけるのが防衛策

再エネ賦課金とは、再生可能エネルギー(太陽光・風力など)を普及させるために私たち全員が電気料金に上乗せして負担する費用で、年々増加傾向にあります。2025年度もさらなる値上げが見込まれ、年間1,800円以上の負担増となる可能性があります。単価自体は全国一律で下げられませんが、電力会社の切り替えや太陽光発電の導入、省エネの工夫により、電気代全体を抑えることが可能です。賢い電気料金の見直しが、家計防衛のカギとなります。

再エネ賦課金とは?その仕組みを徹底解説

まずは「再エネ賦課金」の正体から紐解いていきましょう。この章では、制度の目的や仕組み、私たちの生活への影響を分かりやすく解説します。

なぜ払う必要があるの?FIT制度との関係性

再エネ賦課金は、正式名称を「再生可能エネルギー発電促進賦課金」といいます。これは、太陽光や風力、水力といった再生可能エネルギー(再エネ)を普及させるために、電気を使う私たち全員で費用を分担する仕組みです。

この制度の根幹には「FIT制度(固定価格買取制度)」があります。これは、電力会社が再エネで作られた電気を、国が定めた価格で一定期間買い取ることを義務付ける制度です。

この買取費用を、電気を使用する全ての国民が「再エネ賦課金」という形で負担しているのです。いわば、日本のエネルギーをよりクリーンなものへ転換するための「応援金」と考えると分かりやすいかもしれません。

参考:https://evdays.tepco.co.jp/entry/2022/01/06/000027

再エネ賦課金のメリット・デメリットは?

再エネ賦課金には、社会全体にとってのメリットがある一方で、個人の家計にとってはデメリットと感じられる側面もあります。両方を正しく理解することが重要です。

| 視点 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 社会・国全体 | ・CO2排出量削減、地球温暖化対策に貢献 ・エネルギー自給率の向上 ・再生可能エネルギー関連産業の育成 | ・国民全体の経済的負担が増加 ・電力の安定供給への課題 |

| 個人・家庭 | ・クリーンなエネルギー社会の実現に貢献できる | ・電気料金の負担が増える ・制度が複雑で分かりにくい |

このように、環境保護や将来のエネルギー確保という大きなメリットのために、現在の私たちが少しずつ費用を負担しているのが現状です。しかし、家計を預かる身としては、負担が増え続けるのは看過できない問題でしょう。

再エネ賦課金の計算方法と電気代明細での確認方法

再エネ賦課金の金額は、非常にシンプルな式で決まります。

再エネ賦課金 = 電気使用量 (kWh) × 再エネ賦課金単価 (円/kWh)

この「再エネ賦課金単価」は、国が毎年決定し、全国どの電力会社と契約していても一律です。つまり、賦課金自体を安くすることはできません。

例えば、1ヶ月の電気使用量が300kWhのご家庭で、2024年度の賦課金単価(3.49円/kWh)で計算してみましょう。

300kWh × 3.49円/kWh = 1,047円

となり、この金額が毎月の電気代に上乗せされます。年間では12,564円もの負担になります。お手元の電気代明細(検針票)を確認してみてください。「再生可能エネルギー発電促進賦課金」といった項目で、単価と金額が明記されているはずです。

編集部・川端

編集部・川端検針票の「再エネ賦課金」は環境の未来を支える小さな投資。まずは“自分が何にお金を払っているか”を知るところから始めましょう。

- FIT制度により再エネの買い取り費用を国民全員で負担。

- 「応援金」として、再エネ社会の形成を支える費用。

- 明細の「再生可能エネルギー発電促進賦課金」欄で確認可能。

再エネ賦課金の単価の推移と今後の見通し

「この負担はいつまで、いくらまで上がるのか?」というのが、皆さんが最も気になるところでしょう。ここでは、これまでの単価の推移と、今後の見通しについて解説します。

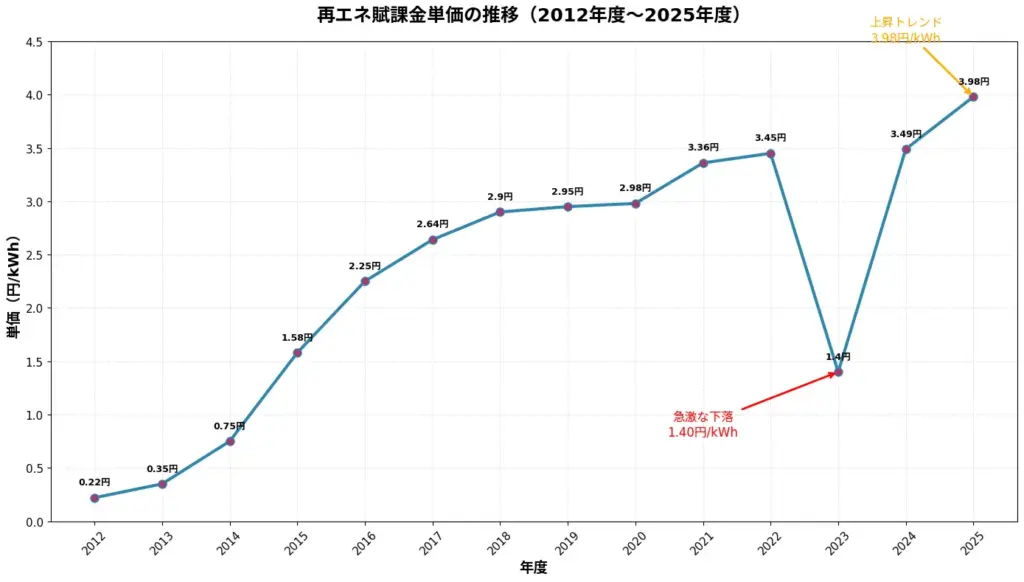

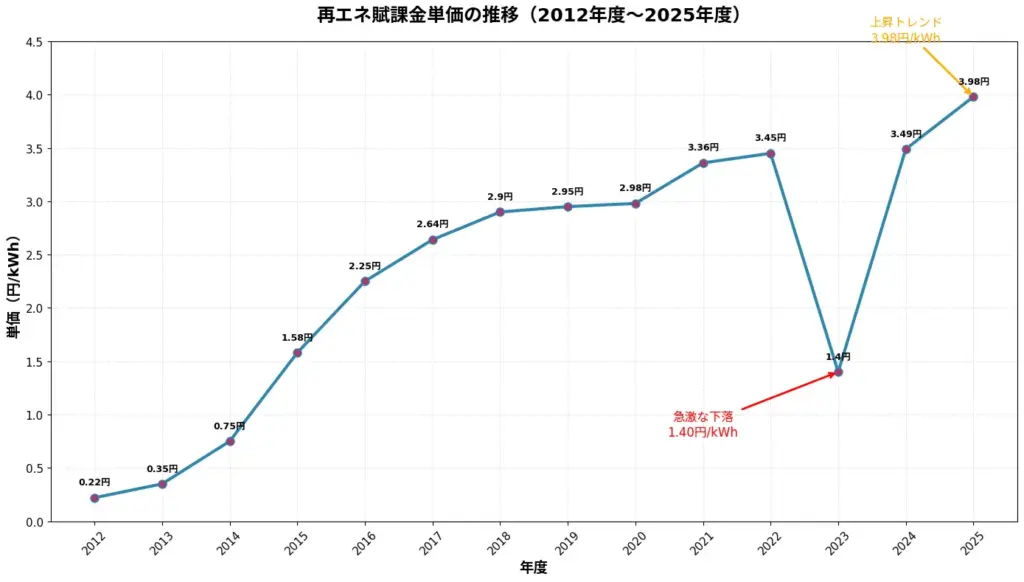

これまでの単価推移をグラフで見る

再エネ賦課金は、FIT制度が始まった2012年度から徴収が開始されました。以下のグラフが示すように、単価は年々上昇傾向にあります。

2023年度に一時的に単価が下がったのは、電力市場価格の高騰により、再エネ電力の売電収入が増え、国民が負担する費用が減少したためです。

しかし、これは一時的な現象であり、2024年度には過去最高の3.49円/kWhにまで再び上昇しました。再エネの導入量が増えるにつれて、買取費用も増加するため、基本的には上昇トレンドが続くと考えられています。

(出典:経済産業省 資源エネルギー庁の公表データを基に作成)

2025年度以降の単価と家計への影響シミュレーション

専門家の間では、再エネの導入拡大や過去の未回収分の精算などにより、単価はさらに上昇する可能性が高いと見られていましたが、予想通り2025年度の単価は3.98円/kWhと正式に発表されました。

月300kWhを使用するご家庭の影響額をシミュレーションしてみましょう。

2024年度の負担額: 300kWh × 3.49円 = 1,047円/月(12,564円/年)

2025年度の予測負担額: 300kWh × 3.98円 = 1,194円/月(14,328円/年)

この場合、年間で約1,800円の負担増となります。わずかな差に見えるかもしれませんが、物価高が続く中では無視できない金額です。

いつまで続く?FIP制度への移行でどう変わる?

「この負担は一体いつまで続くのか?」という疑問に対して、残念ながら「すぐに終わる」という明確な答えはありません。政府は2050年のカーボンニュートラル実現を掲げており、再エネの普及は国家的な重要課題です。そのため、賦課金の仕組み自体がすぐに廃止される可能性は極めて低いでしょう。

ただし、制度の見直しは進んでいます。2022年4月からは、従来のFIT制度に加え「FIP制度(フィードインプレミアム)」が導入されました。FIP制度は、再エネ発電事業者が市場価格で電気を売ることを基本とし、そこに補助額(プレミアム)を上乗せする仕組みです。

参考:https://www.env.go.jp/earth/2050carbon_neutral.html

市場競争を促し、国民負担を抑制することが期待されていますが、その効果が私たちの賦課金に反映されるまでには、まだ時間がかかると考えられます。

「そのうち安くなるでしょ」は禁物です。上がる前提で備えましょう。年間数千円の違いが、塵積で大きな負担になります。

- 単価は毎年政府が決定し、2024年は3.49円/kWh。

- 今後も上昇が予測され、家計への影響は拡大。

- FIP制度への移行により、将来的な負担軽減も視野に。

値上げに負けない!家庭でできる3つの家計防衛術

再エネ賦課金は今後も続くと予想され、単価も全国一律です。では、私たちはただ値上げを受け入れるしかないのでしょうか?いいえ、そんなことはありません。ここからは、家計を守るための具体的な3つのアクションプランをご紹介します。

最重要施策:電力会社の切り替えで根本的に電気代を安くする

最も効果的で、今すぐ取り組めるのが「電力会社の切り替え」です。

「なぜ?賦課金はどこも同じなんでしょ?」と思われるかもしれません。その通りです。しかし、電気料金は「基本料金(または最低料金)」と「電力量料金」、そして「燃料費調整額」と「再エネ賦課金」で構成されています。

注目すべきは、基本料金と電力量料金の単価は、電力会社や料金プランによって大きく異なるという点です。再エネ賦課金というコントロールできない部分があるからこそ、自分で選べる部分で最適な選択をすることが、賢い家計防衛の鍵となるのです。特に、2016年の電力自由化以降、多様な料金プランを提供する新電力が数多く登場しています。

- 生活スタイルに合ったプランを選ぶ: 日中より夜間の電気使用量が多い家庭向けのプラン、ガスとのセット割など、ご自身のライフスタイルに合わせることで大幅な節約が期待できます。

- キャンペーンを活用する: 新規契約者向けのキャッシュバックやポイント還元キャンペーンを利用すれば、さらにお得に切り替えが可能です。

太陽光発電の導入で「払う側」から「創る側」へ

長期的な視点での対策として、家庭用太陽光発電システムの導入も有効な選択肢です。初期費用はかかりますが、多くのメリットが期待できます。

太陽光発電導入のメリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・日中の電気を自家発電でまかなえ、電気代を削減できる | ・高額な初期費用がかかる |

| ・発電した電気を使う分には、再エネ賦課金がかからない | ・定期的なメンテナンス費用が必要 |

| ・余った電気は電力会社に売電できる(売電収入) | ・天候によって発電量が左右される |

| ・災害時の非常用電源として活用できる | ・設置には一定の屋根面積や条件が必要 |

太陽光発電を導入すれば、電力会社から買う電気の量が減るため、結果的に支払う再エネ賦課金の額も減らすことができます。

さらに、蓄電池を併用すれば、夜間や悪天候時にも自家発電した電気を使えるようになり、より効果的に電気代を削減できます。初期費用やメンテナンスコスト、補助金制度などを総合的に考慮し、長期的な投資として検討する価値はあるでしょう。

日々の省エネ・節電の徹底で電気使用量そのものを減らす

電力会社の切り替えや太陽光発電の導入と並行して、日々の地道な努力も重要です。電気使用量(kWh)そのものを減らせば、再エネ賦課金だけでなく、電力量料金も安くなります。

- 待機電力の削減: 使わない家電のプラグを抜く、主電源を切るなど、小さな積み重ねが効果を生みます。

- 家電の効率的な使用: 冷蔵庫は開閉時間を短く、設定温度を適切に。洗濯物はまとめて洗う。炊飯器の保温機能は使わないなど、使い方を工夫しましょう。

- 省エネ家電への買い替え: 古いエアコンや冷蔵庫は、最新の省エネモデルに買い替えるだけで、消費電力が劇的に下がることがあります。買い替えの際は、省エネ性能を示すラベルをチェックしましょう。

これらの省エネ活動は、電気代節約だけでなく、環境負荷の低減にも繋がります。家族みんなで取り組むことで、節約意識を高める良い機会にもなるでしょう。

コントロールできない“賦課金”を嘆くより、自分で選べる“料金プランや使い方”を見直しましょう。賢い選択が家計と地球を守ります。

- 電力会社の見直しは最も即効性が高い防衛策

- 太陽光発電で「買う」から「作る」に変わる視点

- 地道な省エネ習慣が、長期的な節約と環境貢献につながる

再エネ賦課金に関するQ&A

最後に、多くの方が抱く素朴な疑問にお答えします。

再エネ賦課金は廃止されないの?ひどい制度では?

現時点で廃止される可能性は低いと考えられます。日本のエネルギー政策の根幹に関わる制度だからです。「一方的に取られるひどい制度」と感じる方もいるかもしれませんが、地球温暖化対策やエネルギー自給率の向上という、次世代のための社会的な投資という側面も持っています。制度の仕組みや目的を理解した上で、私たちにできる対策(電力会社の切り替えなど)を講じることが重要です。

太陽光発電を設置しているのに、なぜ賦課金を払うの?

太陽光発電を設置していても、電力会社から電気を買った分については、再エネ賦課金を支払う義務があります。例えば、夜間や天候が悪く発電量が足りない時に電力会社から電気を買うと、その使用量に応じて賦課金が計算されます。ただし、自家発電・自家消費した分の電気には賦課金はかかりません。そのため、太陽光パネルを設置している家庭は、設置していない家庭に比べて賦課金の負担が軽くなるのが一般的です。

海外と比べて日本の再エネ賦課金は高いの?

一概に比較するのは難しいですが、日本の国民負担は主要国と比較して高い水準にあると言われています。これは、日本の再生可能エネルギーの導入コストが比較的高価であることや、平地が少なく送電網の整備にコストがかかることなどが要因として挙げられます。政府もこの負担を問題視しており、コストを抑えながら再エネを普及させるためのFIP制度導入など、対策を進めています。

再エネ賦課金の減免制度があると聞いたけど?

はい、特定の条件を満たす事業者向けに減免制度が存在します。これは、電気の使用量が極めて多く、国際競争にさらされている製造業などを対象としたものです。残念ながら、一般家庭がこの減免制度の対象となることはありません。そのため、家庭でできる対策は、これまでにご紹介した「電力会社の切り替え」「太陽光発電の導入」「日々の省エネ」の3つが基本となります。

「損してるのでは?」と思ったら、このQ&Aが答えになります。正しく理解することで、ムダな不安や誤解をなくせますよ。

- 制度は長期的視野に立って設計されている(すぐには終わらない)

- 太陽光を設置していても、電力購入分には賦課金がかかる

- 減免制度は一部の大口法人向け、家庭には適用されない

再エネ賦課金まとめ

この記事では、電気代の明細で気になる「再エネ賦課金」について、その仕組みから今後の見通し、そして具体的な家計防衛術までを詳しく解説しました。

再エネ賦課金は、再生可能エネルギーを普及させるための重要な制度ですが、私たちの家計に負担がかかるのも事実です。そして、その単価は全国一律で、今後も上昇する可能性があります。

しかし、ただ値上げを受け入れる必要はありません。賦課金自体をコントロールできなくても、基本料金や電力量料金が安い電力会社へ切り替えることで、電気代全体の総額を賢く節約できます。これが、値上げ時代に負けない最も有効な家計防衛術です。まずは、ご家庭の電気料金プランが今のライフスタイルに合っているか、一度見直してみてはいかがでしょうか。

- 賦課金は避けられない固定費と割り切る。

- 変えられる「電力会社」「使用量」で差をつける。

- 自分のライフスタイルに合った電気プランの見直しが最善の防衛策。