「新年度の脱炭素事業、何から手をつければいいのだろう…」

「過去の国の補助金について調べたいが、公的な資料は難しくて時間がかかる…」

地方自治体でGX(グリーン・トランスフォーメーション)推進を担当されているあなたは、今、このような課題に直面しているかもしれません。

この記事では、かつて国の大型支援策として実施された「地域グリーンニューディール基金」について、専門家が徹底的に解説します。制度の目的や仕組みといった基本情報から、全国の自治体での具体的な成功事例、そして会計検査院が指摘した課題まで、図解を交えて網羅的にご紹介します。

過去の取り組みから成功と失敗の教訓を学ぶことは、現在の地域脱炭素化・GX推進を成功させるための羅針盤となります。この記事を読めば、基金の全体像を体系的に理解し、明日からの事業企画に活かせる具体的なヒントが得られるはずです。

- 「基金」は脱炭素を目的に全国の自治体に交付された特別な補助金制度

- 対象事業は再エネ導入・省エネ・低炭素交通・廃棄物対策など多岐にわたる

- 全国で多様な自治体が先進的な取り組みを実施(太陽光、EV、公民連携など)

- 会計検査院による検証で、事業の透明性や計画性に課題も浮上

- この制度から学び、現代のGX(グリーントランスフォーメーション)に活かせる教訓がある

「地域グリーンニューディール基金」とは、環境省が2020年度から3年間、地方自治体の脱炭素化を支援するために創設した大型補助制度です。公共施設の省エネ化、再エネ導入、低公害車導入など幅広い事業が対象で、全国でさまざまな取り組みが行われました。制度の成果としてCO₂削減効果が報告される一方で、事業選定の妥当性や執行状況に課題が指摘されています。この記事では、制度の概要から成功事例、課題、今後の活用のヒントまでを分かりやすく解説しています。

地域グリーンニューディール基金とは?今こそ学ぶべき理由

過去の大型支援策から「今」を読み解く

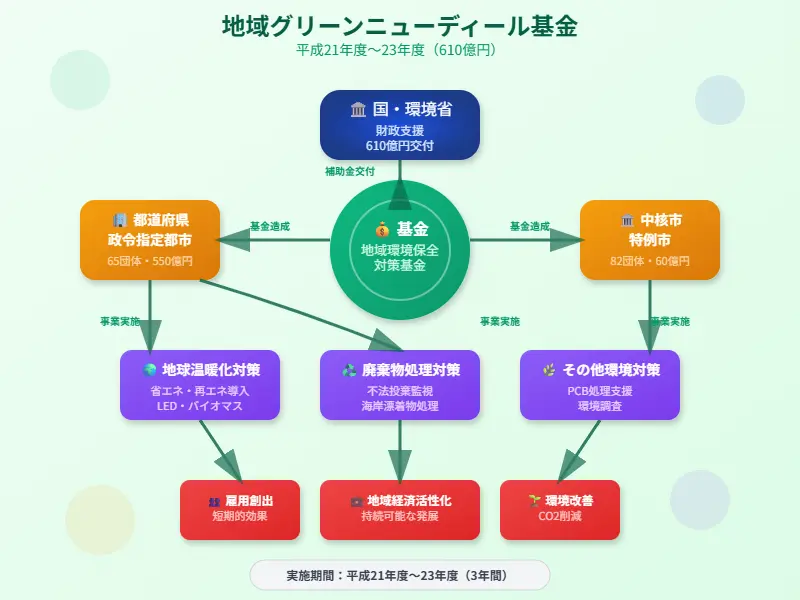

地域グリーンニューディール基金は、2009年度の補正予算で創設された、環境省所管の画期的な基金制度です。その背景には、リーマンショック後の経済危機と、地球温暖化問題への対応という2つの大きな国家的課題がありました。つまり、景気刺激策と環境対策を同時に実現することを目指したのです。

この基金は、地方自治体が地域の特性に応じて、地球温暖化対策に資する事業を自主的・主体的に実施できるよう、国が財政支援を行うものでした。なぜ今、この過去の制度を学ぶ意義があるのでしょうか。それは、現在の「2050年カーボンニュートラル」や「GX推進」といった政策の源流とも言える取り組みであり、その成功事例と反省点の双方に、現代の私たちが学ぶべき教訓が豊富に含まれているからです。

【図解】3分でわかる!地域グリーンニューディール基金の全体像

この章では、複雑に見える基金の仕組みを、図も交えながら分かりやすく解説します。

基金設立の背景と目的

2009年当時、世界は深刻な金融危機に見舞われていました。日本も例外ではなく、緊急の経済対策が求められる一方、地球温暖化という長期的な課題への対応も急務でした。この状況下で、政府は「経済成長」と「環境保全」を両輪とする新たな成長戦略を打ち出します。

その中核的な施策の一つが、地域グリーンニューディール基金です。目的は大きく2つありました。第一に、環境分野への集中的な投資を通じて、短期的な需要を創出し、地域経済を活性化させること。第二に、再生可能エネルギーの導入や省エネ化を促進し、長期的なCO2排出量削減と持続可能な社会基盤を構築することでした。この二兎を追う壮大な試みは、全国の自治体に大きな期待とともに迎えられました。

基金の仕組みとスキーム

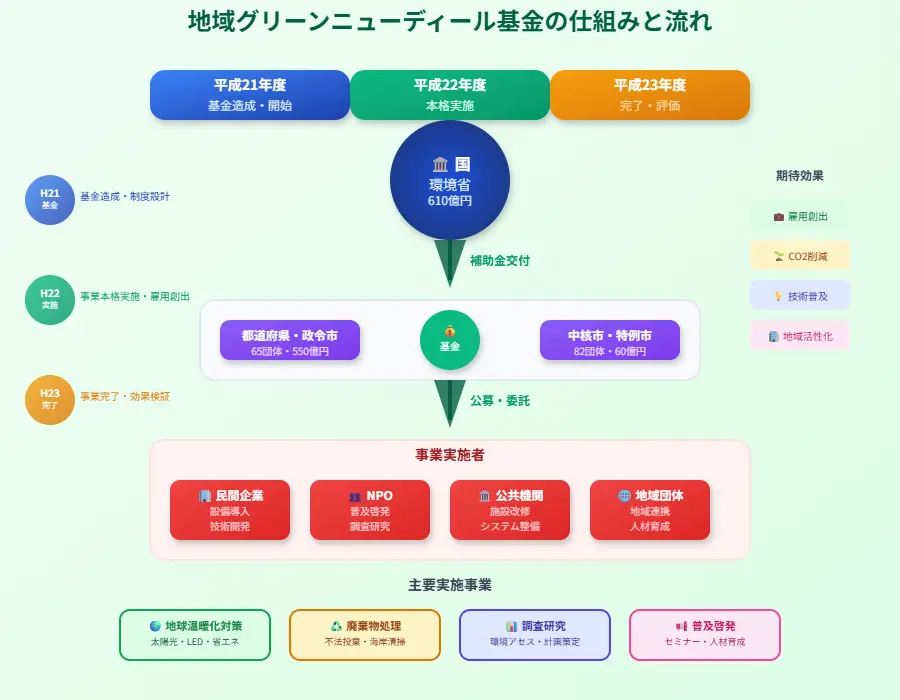

地域グリーンニューディール基金の最大の特徴は、「基金方式」を採用した点にあります。従来の補助金が単年度で使い切る必要があったのに対し、この基金では、国がまず地方公共団体に交付金を交付し、各自治体はそれを原資として基金を造成しました。そして、その基金を複数年度(原則3年間)にわたって取り崩しながら、地域の事業者や住民が行う温暖化対策事業に補助金を交付する仕組みです。

このスキームにより、自治体は年度をまたぐ柔軟で計画的な事業展開が可能になりました。国からの交付金総額は約3,462億円にのぼり、全国の都道府県および市区町村で基金が造成され、地域の実情に応じた多様なプロジェクトが推進されることとなったのです。

基金の仕組み(国→自治体→事業者)と3年間の流れ

対象となる事業分野

本基金の対象事業は非常に幅広く、地域の創意工夫を活かせるよう設計されていました。主に以下の5つの分野に大別されます。

| 事業分野 | 具体的な事業例 |

|---|---|

| 公共施設のグリーン化 | 学校や庁舎へのLED照明導入、高効率空調への更新、断熱改修 |

| 再生可能エネルギー導入 | 公共施設や民間施設への太陽光発電システム設置、小水力発電、バイオマス熱利用 |

| クリーンエネルギー自動車普及 | 電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車の導入、充電インフラの整備 |

| 資源循環・廃棄物対策 | 廃棄物発電施設の整備、食品廃棄物のメタン発酵によるエネルギー化 |

| その他温暖化対策 | 地域の緑化推進、環境教育プログラムの実施、クールビズ・ウォームビズの推進 |

このように、ハード面の設備投資だけでなく、ソフト面の普及啓発活動まで幅広くカバーしていた点が特徴です。これにより、各自治体は自らの地域の課題や強みに合わせて、オーダーメイドの温暖化対策を企画・実行することができました。

- 基金は「3カ年・合計1,000億円超」というスケールで実施された大規模事業。

- 都道府県が中核となり、市町村や企業と連携して事業を展開するスキーム。

- 再エネ設備やEVなど、ハード整備に加え、ソフト面の支援も含まれていた。

【全国事例集】あなたの地域でも活かせる!基金活用プロジェクト

全国の自治体は、この基金をどのように活用し、成果を上げたのでしょうか。ここでは、テーマ別に具体的な成功事例をご紹介します。あなたの自治体で応用できるヒントがきっと見つかるはずです。

事例①:公共施設の徹底的な省エネ化(LED照明・高効率空調)

多くの自治体がまず着手したのが、最も身近で効果の高い公共施設の省エネ化です。例えば、横浜市では、市立の小中学校や市営住宅の共用灯をLED照明に交換する事業を展開しました。これにより、大幅な電力消費量の削減とCO2排出量の抑制に成功しただけでなく、電気料金の削減という形で長期的な財政負担の軽減にも繋がりました。

また、北九州市では、市役所本庁舎や市民センターなどの大規模施設において、旧式の空調設備を高効率なものに更新。快適性を損なうことなくエネルギー消費を抑え、市民が利用する施設の環境性能を向上させました。これらの事例は、初期投資はかかるものの、ランニングコストの削減効果で投資回収が見込めるという点で、事業計画の優れたモデルとなります。

事例②:再生可能エネルギーの導入促進(太陽光発電・バイオマス)

地域のエネルギー自給率向上を目指し、再生可能エネルギーの導入に積極的に取り組んだ自治体も少なくありません。特に太陽光発電は人気が高く、長野県では「おひさまBUN・SAN(分散)プラン」として、県有施設への集中的な太陽光パネル設置を推進しました。

一方、地域の資源を活かしたユニークな取り組みも見られます。北海道下川町では、豊富な森林資源を活用した木質バイオマスボイラーを公共施設に導入。化石燃料への依存を減らし、林業の振興とエネルギーの地産地消を同時に実現しました。これは、地域の産業と環境政策を連携させることで、相乗効果を生み出した好事例と言えるでしょう。

事例③:クリーンな移動手段の普及(EV・充電インフラ)

運輸部門の脱炭素化は重要な課題です。本基金を活用し、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)といったクリーンエネルギー自動車の普及に取り組む動きも活発でした。

神奈川県では、公用車へのEV導入を進めると同時に、市役所や公共駐車場、商業施設などに急速充電器を多数設置。これにより、県民が安心してEVを利用できる環境を整備し、「走る広告塔」としてEVの魅力をアピールしました。充電インフラの整備は、EV普及のボトルネックを解消する鍵であり、利用者の利便性を第一に考えた計画的な配置が成功のポイントです。

事例④:資源循環型社会の構築(廃棄物発電・メタン発酵)

「ごみ」を資源として捉え直し、エネルギーに変える取り組みも行われました。静岡市では、ごみ焼却施設の排熱を利用した高効率の廃棄物発電システムを導入。従来は捨てられていた熱エネルギーを電力に変え、売電による収益も生み出しました。これは、廃棄物処理とエネルギー創出を両立させる先進的なモデルです。

また、三重県大紀町では、地域の畜産農家から出る家畜排せつ物や、家庭からの生ごみを原料とするメタン発酵施設を整備。発生したバイオガスで発電を行い、施設内の電力を賄うとともに、発酵後の消化液を良質な液体肥料として農地に還元する「地域循環共生圏」を具体化しました。

全国の多様な取り組み一覧

ここまで紹介した以外にも、全国では多種多様な事業が実施されました。以下の表は、その一部をまとめたものです。

| 自治体名 | 事業概要 | 導入技術 | 主な成果・効果 |

|---|---|---|---|

| 北海道帯広市 | 公共施設への太陽光発電+蓄電池導入 | 太陽光発電、蓄電池 | 非常時のBCP対応、ピークカットによる電力コスト削減 |

| 福島県会津若松市 | 小学校に再エネ+EMS導入 | 太陽光、蓄電池、エネルギーマネジメントシステム(EMS) | 教育効果、児童の環境意識向上、CO₂排出削減 |

| 神奈川県横浜市 | 電動バスの導入と再エネ給電 | 電動バス、再エネPPA | 路線バスの脱炭素化、自治体PPAによる長期電力調達の仕組み |

| 新潟県三条市 | ごみ処理施設の省エネ化+バイオマス利用 | 高効率ボイラー、廃熱利用、バイオガス | 処理コスト削減、CO₂削減、地域循環資源の活用 |

| 兵庫県豊岡市 | 地域小規模施設のZEB化+市民向け省エネ啓発 | ZEB化、省エネ機器、啓発プログラム | エネルギー使用量30%以上削減、市民の行動変容 |

| 熊本県熊本市 | 公共施設に太陽光+VPP導入 | 太陽光発電、蓄電池、VPP | 電力需給の最適化、地域エネルギー自立への布石 |

| 沖縄県那覇市 | 公共施設のエアコン更新+屋上断熱化 | 高効率空調、断熱材 | 電力消費の削減、室内環境の改善 |

- 「公共施設×太陽光+蓄電池」でエネルギーの地産地消を実現した自治体が多数。

- EVや電動バス導入と連動した「交通脱炭素」も注目分野。

- 官民連携(PPA・リース)など資金調達方法の多様化も成果の一つ。

基金の光と影|成果と会計検査院が指摘した課題

大きな期待を集めた地域グリーンニューディール基金ですが、その成果はどのようなものだったのでしょうか。また、制度運用における課題はなかったのでしょうか。ここでは、光と影の両側面から客観的に分析します。

確かな成果:CO2削減と地域経済への波及効果

環境省の報告によれば、本基金事業によるCO2削減効果は、2020年度時点の推計で年間約101万トンに達するとされています。これは、家庭部門の年間排出量の約0.5%に相当する規模であり、温暖化対策に一定の貢献を果たしたことは間違いありません。

さらに、基金事業の実施に伴う経済効果も報告されています。全国で約5.9万件の事業が実施され、これによる生産誘発額は約6,300億円、雇用創出効果は約4.7万人と推計されました。環境投資が新たな需要を生み、地域経済の活性化や雇用維持に繋がった点は、基金の大きな成果として評価できます。特に、リーマンショック後の厳しい経済状況下において、その意義は大きかったと言えるでしょう。

浮き彫りになった課題:会計検査院の指摘事項

一方で、制度の運用面では課題も明らかになりました。会計検査院は2012年度の決算検査報告で、地域グリーンニューディール基金について複数の指摘を行っています。主な指摘内容は以下の通りです。

- 基金の造成額が過大: 一部の自治体で、事業計画に対して必要以上の基金を造成しており、資金が有効に活用されていないケースがあった。

- 事業の執行率の低さ: 基金造成後、事業の執行が遅れ、多額の資金が金融機関に滞留している「未執行」の状態が見られた。

- 費用対効果の検証不足: CO2削減量1トン当たりの事業費が著しく高額になるなど、費用対効果の低い事業が採択されている例があった。

これらの指摘は、基金方式という柔軟な制度が、かえって資金の非効率な運用を招くリスクを孕んでいたことを示唆しています。

指摘された問題点の具体例と原因分析

なぜこのような問題が生じたのでしょうか。原因は複合的ですが、一つには、短期間での大規模な予算執行というプレッシャーが挙げられます。国からの交付決定を受け、自治体は急いで基金を造成し、事業を計画・執行する必要に迫られました。その結果、事業内容の精査や費用対効果の厳密な検証が不十分になるケースがあったと考えられます。

また、「基金の滞留」については、複数年度にわたる事業の性質上、ある程度の未執行金が発生するのは避けられない側面もあります。しかし、計画の甘さや事業者選定の遅れが、必要以上の資金滞留を招いたことも事実です。この経験は、その後の国庫補助事業において、より厳格な計画策定と進捗管理、そして成果目標(KPI)の明確化が求められる契機となりました。

- 環境省はCO₂削減効果を一定程度確認と報告。

- 一方で、会計検査院は「実施管理体制の不備」や「事後評価の甘さ」を指摘。

- 財源の一括交付ゆえ、使途に自由度がある分、計画性や説明責任が求められた。

過去から未来へ|地域GX推進のヒント

基金の教訓が活かされる現在の制度

地域グリーンニューディール基金の経験は、決して無駄にはなっていません。その成功と失敗の教訓は、現在の国の環境政策、特に地域における脱炭素化の取り組みに色濃く反映されています。

例えば、現在推進されている「脱炭素先行地域」の選定や、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」といった制度設計には、本基金の反省が活かされています。具体的には、事業計画の段階で、より詳細な工程表や具体的なCO2削減目標、費用対効果の算出が求められるようになりました。また、単発の事業支援ではなく、2050年カーボンニュートラルを見据えた長期的・包括的なロードマップの策定を重視する点も大きな変化です。過去の教訓を踏まえ、より実効性の高い支援制度へと進化しているのです。

- 「基金型支援」は、予算確保と実行のスピード感を両立できる仕組み。

- 現在のGX推進交付金や地域脱炭素移行支援交付金との制度比較が有効。

- 制度の全体像を俯瞰する力が、戦略的な事業立案に不可欠。

地域グリーンニューディール基金に関するQ&A

グリーンニューディール基金とは何ですか?

グリーンニューディール基金とは、地域での脱炭素(CO₂を出さない社会)を進めるために、国が都道府県にまとめてお金を渡して支援する制度のことです。正式には「地域グリーンニューディール基金」と呼ばれます。

この基金は、国が「地域主導で気候変動対策を進めよう」というメッセージを込めて作った制度です。今は制度自体は終了していますが、その成果や反省点が、現在の「GX(グリーントランスフォーメーション)」や「地域脱炭素交付金」に活かされています。

グリーンニューディールとは何ですか?

グリーンニューディールとは、地球温暖化などの環境問題に対応しながら、経済も立て直していこうという考え方・政策のことです。環境と経済の“両立”を目指す、大きな枠組みの名前だと思ってください。「グリーン=環境」、「ニューディール=経済政策(1930年代のアメリカの景気対策)」を組み合わせた言葉です。つまり、「環境を守りながら経済もよくする」大きな改革を意味します。

今ではアメリカやEUだけでなく、日本でも「地域グリーンニューディール」や「GX(グリーントランスフォーメーション)」という形で応用されています。これからの社会づくりの中心になる考え方です。

グリーンニューディール基金はいつまで?

グリーンニューディール基金(正式名称:地域グリーンニューディール基金)は、2020年度から3年間限定で実施された補助制度です。つまり、2022年度までが対象期間でした。

ただし、一部の事業は基金の「執行残」などを活用して2023年以降も継続された例もありました。

現在は終了していますが、この仕組みを参考にした新たな補助制度(たとえば「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」「GX推進交付金」など)が引き継ぐ形で続いています。

グリーンニューディール戦略とは?

グリーンニューディール戦略とは、「環境問題の解決」と「経済の再活性化」を同時に目指す、大きな国家戦略のことです。単なる環境政策ではなく、エネルギー・産業・雇用・社会インフラを丸ごと「脱炭素型」に変えていこうという考え方です。「気候危機への対応」と「経済の立て直し」という2つの課題を、同じ手段(=グリーン投資)で一気に解決してしまおう!という戦略です。

日本でも、地域脱炭素やGX(グリーントランスフォーメーション)という形で、グリーンニューディールに近い動きが始まっています。

グリーンニューディール政策のメリットとデメリットは?

グリーンニューディール政策とは、「環境対策」と「経済成長」を同時に目指す大きな取り組みです。再生可能エネルギー、脱炭素、グリーン雇用などを柱とする政策で、世界中で注目されています。

メリット(いいところ)

- 地球環境を守りながら経済を回せる

- 再エネや省エネに投資することで、温室効果ガスを減らしつつ、新しい産業や雇用も生まれます。

- エネルギーの自給率が高まり、災害や地政学リスクにも強くなる

- 太陽光や風力を地域で活用すれば、エネルギーを「地元でつくって使う」ことが可能になります。

- 新しい技術やイノベーションが進む

- 電気自動車や蓄電池など、次世代のテクノロジー開発が加速され、世界での競争力強化にもつながります。

デメリット(注意すべきこと)

- 初期投資が大きく、財政負担になる可能性がある

- 太陽光発電や省エネ設備、電力インフラの整備には大きなお金がかかります。短期的には「コスト増」と感じられることも。

- 一部の産業・地域にマイナス影響が出ることがある

- たとえば石炭火力やガソリン車産業など、従来型の雇用が失われるリスクがあるため、「公正な移行」が重要になります。

- 効果が出るまでに時間がかかる

- 脱炭素の成果はすぐに数字で表れにくく、「本当に意味があるのか?」と疑問視される場面も出てきます。

グリーンニューディールは、気候変動に本気で向き合いつつ、経済を活性化させる大きな挑戦です。ただし、全員にとって良い政策にするためには「配慮」と「仕組みづくり」が必要。特に「負担が偏らないこと」や「効果が長く続くように設計すること」が成功のカギです。

地域グリーンニューディール基金まとめ

この記事では、地域グリーンニューディール基金について、その目的、仕組み、全国の事例、そして成果と課題を多角的に解説しました。本基金は、CO2排出削減と地域経済活性化に一定の成果を上げましたが、同時に基金制度特有の課題も浮き彫りになりました。

重要なのは、この過去の経験から何を学び、現在の事業にどう活かすかです。成功事例からは具体的な事業アイデアのヒントを得て、指摘された課題からは計画策定や進捗管理におけるリスクを学ぶことができます。この基金の光と影の両側面を深く理解することこそ、あなたの地域でGXを成功に導くための確かな一歩となるでしょう。

https://www.env.go.jp/policy/local-gnd

https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kankyo/kankyo/kankyo_sougou/gnd.html

https://www.kankyo1.metro.tokyo.lg.jp/archive/policy_others/green_new_deal.html

https://report.jbaudit.go.jp/org/h25/2013-h25-0657-0.htm