「また電気代が上がったか…」「経営層からはコスト削減を厳しく言われるが、具体的にどうすれば…」

工場の運営責任者として、日々高騰するエネルギーコストに頭を悩ませていませんか?場当たり的な節電指示だけでは限界を感じ、データに基づいた抜本的な対策を求めている方も多いのではないでしょうか。

その解決策こそがエネルギーマネジ-メントシステム(Energy Management System)です。しかし、「専門用語が多くてよくわからない」「高額な投資に見合う効果があるのか不安」といった声も少なくありません。

この記事は、まさにそのようなお悩みを持つ工場長や設備管理責任者のために執筆しました。エネルギーマネジメントシステム(EMS)の基本から、コスト削減の具体的な仕組み、種類ごとの違い、気になる導入費用や補助金、さらには導入後のリアルな失敗談まで、この記事一本で全てがわかります。

読了後には、貴社に最適なEMSの姿が明確になり、自信を持って社内提案できる知識が身についていることをお約束します。

- EMSは「電気の見える化」と「自動制御」ができる仕組み

- 導入により15〜30%の電力コスト削減が期待できる

- FEMSやBEMSなど、施設ごとに最適なEMSがある

- 導入には補助金が活用でき、ROIを短縮可能

- 運用の体制づくりとベンダー選びが成功のカギ

エネルギーマネジメントシステム(Energy Management System)は、電力使用を“見える化”して“最適化”することで、工場やビルのエネルギーコストを大きく削減できる仕組みです。導入により15〜30%の節電が可能なうえ、CO₂削減や生産性向上など多くのメリットがあります。設備投資が必要ですが、国の補助金制度も活用可能。EMSは、コスト削減を超えて“企業の成長と脱炭素経営”を支える未来投資とも言えます。

エネルギーマネジメントシステム(EMS)の基礎知識

まず、EMSがどのようなもので、なぜ今これほどまでに注目されているのか、基本的な部分から理解を深めていきましょう。

エネルギーマネジメントシステム(EMS)とは?

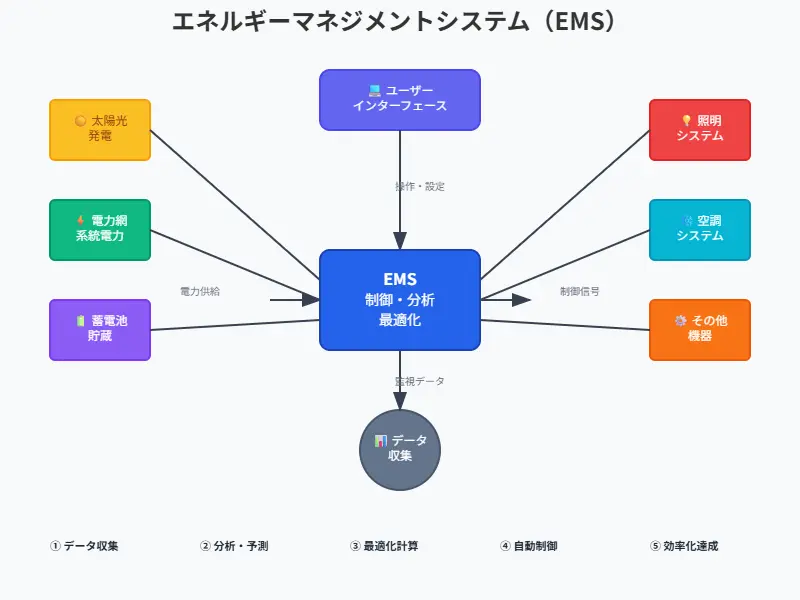

エネルギーマネジメントシステム(EMS)とは、工場、ビル、家庭などで使われるエネルギーを「見える化」し、最適な効率で使えるように「制御」するシステムの総称です。これまで人の経験や勘に頼っていたエネルギー管理を、センサーやIT技術を駆使して自動化・最適化します。

EMSの核心は「見える化」と「最適化制御」の2つです。まず、施設内のどこで・いつ・どれだけのエネルギーが使われているかをリアルタイムで計測し、データとして「見える化」します。これにより、これまで気づかなかったエネルギーの無駄を発見できます。次に、そのデータに基づいて空調や照明、生産設備などを自動で「最適化制御」し、無駄なエネルギー消費を削減します。無理な節電ではなく、快適性や生産性を維持しながら効率的な省エネを実現するのがEMSの大きな特徴です。

なぜ今、EMSが注目されるのか?2つの背景

EMSへの関心が高まっている背景には、大きく2つの社会的・経済的要因があります。

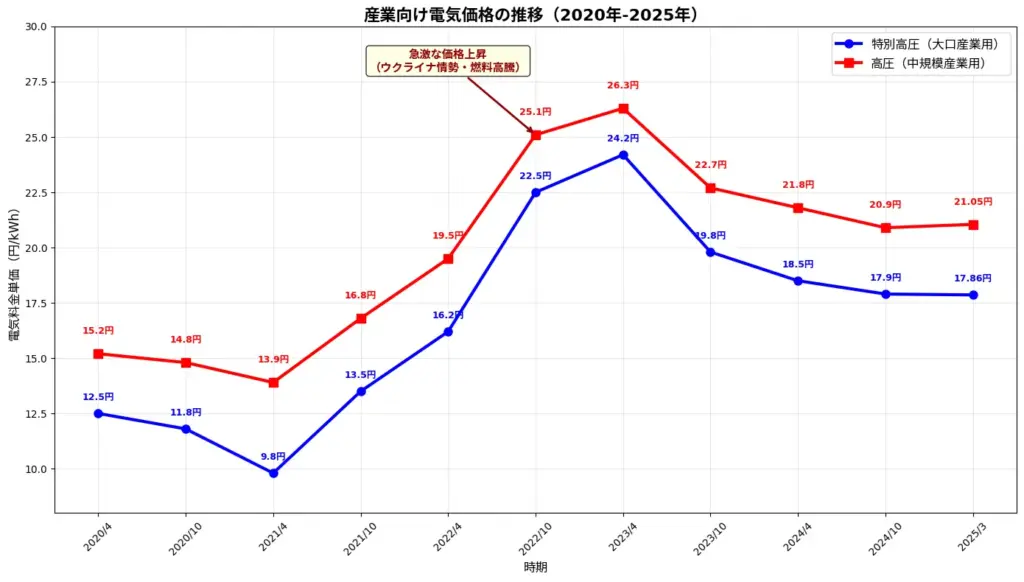

一つ目は、エネルギー価格の継続的な高騰です。国際情勢の不安定化や円安の影響により、電気料金やガス料金は上昇を続けており、企業の収益を直接的に圧迫しています。EMSは、このコスト負担を軽減するための最も効果的な打ち手の一つとして認識されています。

参考:https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/

二つ目は、カーボンニュートラル(脱炭素)への世界的な潮流です。企業にはCO2排出量削減が強く求められており、省エネは企業の社会的責任(CSR)活動としても極めて重要です。EMSの導入は、具体的なCO2削減量を数値で示すことができるため、環境経営をアピールする上でも強力な武器となります。

編集部・片桐

編集部・片桐「節電=不便」ではなく、「ムダをなくす省エネ」がEMSの本質。まずは“電気がどこでどれだけ使われているか”を把握するところから始めてみましょう。「省エネ」はもうコストの話だけではありません。環境経営が取引先や採用にも影響する今、EMSは“守りと攻め”の両方に効く選択です。

- EMSは“データで管理する省エネ”の入口

- 経験や勘ではなく、数字で無駄を判断できる

- 快適性や生産性を損なわずに効率UPができる

エネルギーマネジメントシステム(EMS)導入の5つのメリット

EMSを導入することで、企業は単なるコスト削減以上の多岐にわたるメリットを享受できます。

メリット1:エネルギーコストの大幅な削減

EMS導入の最大のメリットは、エネルギーコストを継続的に削減できることです。エネルギー使用量を正確に把握し、ピーク時の電力を抑制するデマンド制御や、設備の効率的な運転制御を行うことで、多くの企業が15%〜30%ものコスト削減に成功しています。データに基づいた的確な制御により、無駄なエネルギー消費を根本から断ち切ることが可能です。

メリット2:CO2排出量削減と企業価値の向上

エネルギー消費量の削減は、そのままCO2排出量の削減に直結します。これは、環境負荷を低減し、持続可能な社会の実現に貢献するだけでなく、企業のブランドイメージや社会的信頼性を大きく向上させます。投資家や取引先、そして消費者からも「環境に配慮した企業」として評価され、企業競争力の強化に繋がります。

メリット3:生産性の向上と安定稼働

特に工場向けのFEMSでは、エネルギー管理と生産管理を連携させることが可能です。設備の稼働状況をエネルギー消費の観点から分析し、異常の兆候を早期に検知することで、突発的な設備停止を防ぎ、生産計画の安定化に貢献します。また、エネルギーの無駄をなくすプロセスは、生産工程全体の効率化にも繋がり、生産性向上を実現します。

メリット4:従業員の省エネ意識の向上

エネルギーの使用状況が誰の目にも分かりやすく「見える化」されることで、従業員一人ひとりの省エネに対する意識が高まります。どの部署で、どの時間帯にエネルギーが多く使われているかが明確になるため、現場主導の具体的な改善活動が活発化します。全社的な省エネ文化を醸成する上で、EMSは非常に有効なツールです。

メリット5:エネルギー価格変動への対応力強化

エネルギー価格は常に変動のリスクに晒されています。EMSによって自社のエネルギー消費パターンを詳細に把握し、制御できるようになることで、価格変動に対する耐性が高まります。例えば、電力市場価格が安い時間帯に生産をシフトしたり、蓄電池を効果的に活用したりすることで、外部環境の変化に左右されにくい強固な経営体質を構築できます。

EMSは「電気代を減らす」だけの道具ではありません。会社全体の“気付き”を生み、現場の改善活動にもつながります。

- 生産効率の向上・トラブル予防にもつながる

- 従業員の意識改革まで波及する

- エネルギー価格変動リスクに強くなる

エネルギーマネジメントシステム(EMS)導入のデメリット

多くのメリットがある一方で、EMS導入にはいくつかのハードルも存在します。事前にデメリットと対策を理解し、計画的に進めることが成功の鍵です。

デメリット1:初期投資と運用コスト

EMSの導入には、センサーや制御装置などのハードウェア費用、システムのソフトウェア費用、設置工事費といった初期投資が必要です。規模にもよりますが、工場向けでは数百万円から数千万円に及ぶこともあります。

【対策】

国や自治体の補助金を積極的に活用することで、初期投資の負担を大幅に軽減できます。また、投資回収期間(ROI)を事前にシミュレーションし、費用対効果を明確にすることが社内合意を得る上で重要です。

デメリット2:専門知識と運用体制の必要性

EMSを導入しても、そのデータを分析し、改善活動に繋げるための知識や体制がなければ宝の持ち腐れになりかねません。特に、高度な機能を持つシステムを使いこなすには、エネルギー管理に関する専門知識が求められます。

【対策】

導入支援や運用コンサルティングが手厚いベンダーを選定することが重要です。また、社内でエネルギー管理の担当者を明確に定め、継続的な教育機会を提供することも効果的です。外部の専門家との連携も視野に入れましょう。

デメリット3:既存設備との連携とデータセキュリティ

工場には多種多様なメーカーの、様々な年代の設備が混在していることが多く、全ての設備とEMSをスムーズに連携させることが難しい場合があります。また、エネルギーデータは企業の重要な経営情報であり、サイバー攻撃などから守るためのセキュリティ対策は必須です。

【対策】】

導入前に、既存設備との互換性や連携方法をベンダーと入念に確認しましょう。オープンな通信プロトコル(Modbus、BACnetなど)に対応したシステムを選ぶと、連携の柔軟性が高まります。セキュリティに関しては、ISO 27001などの認証を取得している信頼性の高いベンダーを選定することが不可欠です。

「高そう」「難しそう」で止まってしまうのはもったいない!補助金やベンダーの支援をうまく使えば、リスクは最小限にできますよ。

- 初期費用は補助金活用で大きく軽減可能

- 専門知識は社内人材+ベンダー連携でカバー

- セキュリティ・既存設備連携は導入前に要確認

エネルギーマネジメントシステム(EMS)の選び方と導入準備

ここからは、実際にEMS導入を検討するための実践的な情報をご紹介します。自社に最適なシステムを選び、賢く導入準備を進めましょう。

EMSの種類を徹底比較!BEMS・FEMS・HEMS・CEMS・MEMSの違い

EMSは、管理対象となる施設によって、主に5つの種類に分類されます。それぞれの特徴を理解し、自社の目的に合ったものを選ぶことが第一歩です。

【比較表】5種類のEMSの特徴と違い

| 種類 | 正式名称 | 主な対象施設 | 主な目的 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| FEMS | Factory EMS | 工場 | 生産性向上、コスト削減 | 生産設備と連携し、エネルギーと生産の両面から最適化を図る。 |

| BEMS | Building EMS | オフィスビル、商業施設、病院 | 快適性維持、コスト削減 | 空調や照明などを一元管理し、ビル全体のエネルギー効率を高める。 |

| HEMS | Home EMS | 一般家庭 | 省エネ、利便性向上 | 家電や太陽光発電などを連携させ、家庭のエネルギーを管理する。 |

| CEMS | Community EMS | 地域社会 | 地域全体のエネルギー最適化 | 複数の施設や再生可能エネルギーを束ね、地域レベルで需給を調整する。 |

| MEMS | Mansion EMS | 集合住宅(マンション) | 共用部・専有部の省エネ | マンション全体のエネルギーを管理し、資産価値向上に繋げる。 |

FEMS(工場向け):生産性と省エネを両立

FEMS(Factory Energy Management System)は、工場に特化したEMSです。最大の特徴は、生産管理システム(MES)と連携し、生産量や稼働状況に応じてエネルギー使用量を最適化できる点にあります。例えば、生産ラインの稼働状況に合わせてコンプレッサーの圧力を自動調整したり、待機電力をカットしたりすることで、生産性を損なうことなく大幅な省エネを実現します。ISO50001(エネルギーマネジメントシステムの国際規格)の認証取得を目指す企業にとっても必須のシステムです。

BEMS(ビル向け):快適性と省エネを両立

BEMS(Building Energy Management System)は、オフィスビルや商業施設、病院などを対象としたEMSです。空調や照明を気象データや人感センサーと連動させて自動制御し、快適な室内環境を維持しながらエネルギー消費を最小限に抑えます。テナントごとのエネルギー使用量を可視化し、省エネを促す機能を持つものもあります。改正省エネ法への対応にも有効です。

その他のEMS(HEMS・CEMS・MEMS)

HEMSは一般家庭、MEMSはマンション、CEMSはスマートシティのような地域コミュニティを対象としています。これらは直接的に工場のエネルギー管理に関わるものではありませんが、社会全体のエネルギー効率化を支える重要なシステムとして、技術的なトレンドを把握しておく価値はあります。

【費用対効果】EMS導入のコストとROI(投資回収期間)

EMS導入で最も気になるのが「費用」と「効果」です。ここでは、導入コストの目安と、具体的な投資回収シミュレーションを見ていきましょう。

導入費用の内訳と相場

EMSの導入費用は、施設の規模や導入するシステムの機能によって大きく変動します。

- 初期費用: センサー、メーター、制御装置などのハードウェア、システムソフトウェア、設置工事費など。

- BEMS: 500万円~数千万円

- FEMS: 1,000万円~数億円

- 運用コスト: クラウド利用料、保守・メンテナンス費用、担当者の人件費など。

- クラウド型の場合、月額数万円からが一般的です。

【モデルケース】中小工場のROIシミュレーション

ここでは、具体的なイメージを持っていただくために、中小規模の製造工場(従業員80名、年間電気料金2,000万円)がFEMSを導入した場合のROI(投資収益率)をシミュレーションしてみましょう。

| 項目 | 金額・内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 前提条件 | ・従業員80名の金属加工工場 ・年間電気料金:2,000万円 | ピーク電力の高さとコンプレッサーの稼働が課題 |

| 導入コスト(初期投資) | 1,500万円 | ・FEMSシステム(見える化・デマンド制御) ・主要設備へのセンサー設置 ・工事・設定費用 |

| 年間削減効果 | 300万円 | ・電気料金を**15%**削減 ・内訳:デマンド制御による基本料金削減(120万円)、使用量削減(180万円) |

| 運用コスト(年間) | 60万円 | ・システム保守・クラウド利用料 |

| 純削減効果(年間) | 240万円 | 年間削減効果(300万円) – 運用コスト(60万円) |

| 投資回収期間(ROI) | 約6.3年 | 導入コスト(1,500万円) ÷ 純削減効果(240万円) |

このシミュレーションでは、約6年で初期投資を回収できる計算になります。補助金を活用すれば、この期間はさらに3~4年に短縮することも可能です。FEMSは一度導入すれば10年以上にわたって効果が持続するため、長期的に見れば非常に収益性の高い投資と言えます。

📊 EMS導入ROIシミュレーター

年間電気代・削減率・導入費用・年間運用費を入力して、何年で元が取れるかを計算します。

「元が取れるの?」と思ったら、ROIシミュレーションで確認を。数字にすると納得感も社内説得力も段違いになります!

- 中小工場なら年間15%削減で数百万円の効果

- 投資回収は平均6〜7年、補助金活用で3〜4年も

- 長期稼働前提なら、10年超の安定利益が期待できる

【2025年度最新】EMS導入で活用できる補助金制度

EMS導入の初期費用を大幅に軽減できる補助金制度は、必ず活用したい制度です。ここでは代表的なものを紹介します。

代表的な補助金制度まとめ

| 補助金名 | 管轄 | 対象 | 補助率の目安 | ポイント |

|---|---|---|---|---|

| 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金 | 経済産業省 | 大企業・中小企業 | 中小企業: 1/2以内 大企業: 1/3以内 | EMS単体だけでなく、高効率設備への更新と組み合わせることで採択されやすい。最も代表的な補助金の一つ。 |

| 中小企業省力化投資補助金 | 中小企業庁 | 中小企業 | 投資額により変動 | 人手不足解消に資する投資が対象。EMSによる管理業務の自動化も対象となり得る。 |

| 地域グリーンニューディール基金 | 環境省(各自治体) | 各自治体が指定する企業 | 自治体により異なる | 自治体独自の制度。工場所在地地の自治体HPを必ずチェック。 |

公募期間は限られているため、経済産業省や一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)のウェブサイトを定期的に確認し、早めに準備を始めることが重要です。

補助金申請の基本的な流れと注意点

補助金申請は、一般的に以下の流れで進みます。

- 公募情報の確認: 自社が対象となる補助金を探す。

- 事業計画の策定: 省エネ効果や費用対効果を具体的に示す計画書を作成する。

- 申請手続き: Jグランツなど電子申請システムで必要書類を提出する。

- 審査・交付決定: 審査を経て、採択されれば交付が決定される。

- 事業実施・実績報告: EMSを導入し、完了後に実績報告書を提出する。

- 補助金交付: 報告書が承認されると、補助金が振り込まれる。

注意点として、補助金の交付決定前に契約・発注したものは対象外となるケースがほとんどです。必ず交付決定後に事業を開始してください。申請手続きは複雑なため、ベンダーや専門コンサルタントの支援を受けるのも有効な手段です。

補助金は“待ってくれない”。公募情報を定期的にチェックし、申請書類は早めに準備を始めましょう。支援コンサルの活用も有効です。

- 経産省・中小企業庁・自治体の複数制度がある

- EMS単体だけでなく、高効率機器とのセット導入も対象

- 申請時期・採択率・事後報告の流れまで要チェック

失敗しない!EMSメーカー・システム選定の7つのチェックリスト

自社に最適なEMSを選ぶためには、多角的な視点での比較検討が不可欠です。以下のチェックリストを活用し、ベンダー選定の参考にしてください。

- 【目的適合性】自社の課題(コスト削減、生産性向上など)を解決する機能があるか?

- 【拡張性】将来の設備増設や拠点拡大に対応できるか?

- 【操作性】現場の担当者が直感的に使える画面設計か?

- 【連携性】既存の生産管理システムや会計システムと連携できるか?

- 【サポート体制】導入後の運用支援やトラブル対応は手厚いか?

- 【実績】自社と同じ業種・規模での導入実績は豊富か?

- 【費用対効果】初期費用と運用コスト、見込める削減効果のバランスは妥当か?

特に、パナソニックの「EMクラウド」のように複数拠点を一元管理できるもの、BIPROGYの「Enability EMS」のようにBEMS機能も統合されたもの、ダイワエレクスの「FEMS」のように生産設備との連携に強みを持つものなど、メーカーごとに特色があります。複数のベンダーから提案と見積もりを取り、比較検討することが成功への近道です。

エネルギーマネジメントシステム(EMS)導入後の運用が成功の鍵

EMSは「導入して終わり」のシステムではありません。導入後の運用こそが、その効果を最大化する鍵となります。

EMS導入のよくある失敗事例とその対策

ここでは、導入企業が陥りがちな失敗と、それを避けるための対策をご紹介します。

失敗例1:「導入して終わり」になり効果が出ない

最も多い失敗が、システムを導入しただけで満足してしまい、誰もデータを活用しない状態に陥ることです。これでは高価な「電力モニター」を設置しただけになってしまいます。

【対策】

導入前に明確な運用体制を構築することが不可欠です。「誰が」「いつ」「どのデータを見て」「何を判断し」「誰に報告するのか」というルールを決めましょう。例えば、月1回のエネルギー管理会議を定例化し、EMSのデータを基に改善策を議論する場を設けることが有効です。

失敗例2:データが複雑で活用しきれない

高機能なEMSを導入したものの、表示されるデータ項目が多すぎたり、分析が難解だったりして、現場の担当者が使いこなせないケースです。

【対策】

システム選定の段階で、デモ画面を実際に操作させてもらい、操作性を確認しましょう。また、導入後のトレーニングや、定期的なレポーティングサービスを提供してくれるベンダーを選ぶことも重要です。最初は重要な指標(KPI)を2~3個に絞って重点的に監視し、徐々に分析の範囲を広げていくのが良いでしょう。

導入しただけでは効果は出ません。月1回の“EMS活用会議”を設け、PDCAをまわす習慣をつくるだけで、効果が何倍にもなります。

- 「誰が見る・どう使う」を決める運用体制がカギ

- 最初はKPIを絞り、徐々に範囲を広げるのが◎

- UI(画面設計)もベンダー選びの重要指標

AI・IoTが変えるEMSの未来とカーボンニュートラルへの貢献

EMSの技術は、AI(人工知能)やIoT(モノのインターネット)の進化とともに、今も発展を続けています。

将来的には、AIが過去の生産データや気象予報を分析し、数日後の最適なエネルギー使用計画を自動で立案するようになります。また、IoTセンサーが設備の微細な異常を検知し、故障を予知することで、メンテナンスコストの削減と稼働率の向上を両立します。

さらに、太陽光発電などの再生可能エネルギーや蓄電池との連携も高度化し、エネルギーを「創り、蓄え、賢く使う」スマートな工場運営が当たり前になるでしょう。こうした取り組みは、2050年のカーボンニュートラル実現に向けた企業の責務を果たす上でも中心的な役割を担っていきます。

EMSは今後“未来を読むシステム”へと進化していきます。早めに導入して、使いこなす文化を社内に育てていきましょう!

- AIが“予測型”のエネルギー制御を実現

- IoT連携で設備メンテナンスも予知可能に

- 再エネ・蓄電と統合されたスマートEMSが主流へ

エネルギーマネジメントシステム(EMS)に関するQ&A

に関するQA-1024x683.webp)

に関するQA-1024x683.webp)

EMSとはどういうシステムですか?

EMS(エネルギーマネジメントシステム)とは、電気やガスなどのエネルギーの使い方をリアルタイムで把握し、ムダを減らして効率よく使うための管理システムです。

たとえば、建物の中で「今どこでどれくらい電気が使われているのか」を自動で測定し、冷暖房や照明、機械の運転などを最適に制御してくれます。また、過去のデータも記録されるので、エネルギーの使いすぎを分析して改善につなげることもできます

EMSとは再エネで何ですか?

EMS(エネルギーマネジメントシステム)とは、再生可能エネルギーを含む電気や熱の使い方を“見える化”し、ムダなく効率よく管理するための仕組みです。

たとえば、太陽光発電や蓄電池を導入している建物では、EMSが「どのタイミングで発電した電気を使い、余った電気を売るか」や、「買う電気をいつ・どれだけにするか」を自動で判断して調整してくれます。

EMSとISO14001の違いは何ですか?

EMSは、建物や工場などで電気や熱の使い方を見える化し、無駄を減らしてコストやCO₂を下げるためのシステムです。たとえば、電気の使用量をリアルタイムで監視して、エアコンや照明を自動で調整するような制御機能が備わっています。これは技術的な「道具」としてのシステムです。

一方、ISO14001は、企業が「環境にやさしい会社」であることを証明するための国際ルールで、マネジメントの仕組みそのものを指します。目標を立て、改善計画を作り、実行し、振り返って次に活かすという「PDCAサイクル」が基本です。実際の制御機器やセンサーがなくても、文書や運用体制を整えれば認証を取得できます。

EMSの普及率は?

エネルギーマネジメントシステム(EMS)の普及率は、日本国内ではまだ「本格的な普及途上」と評価できます。

特にオフィスビルや商業施設などで使われる BEMS(Building EMS)では、2015年ごろに約12%、2020年までに18.7%に増加しましたが、まだ普及率は20%未満と、限定的です。

エネルギーマネジメントシステムの課題は?

エネルギーマネジメントシステム(EMS)の課題は、初期導入コストが高いことが大きな壁です。設備やシステムの設計・導入にはそれなりの予算が必要で、小規模事業者や一般家庭では導入をためらうケースがあります。

次に、データの活用が難しいという点があります。センサーやメーターでたくさんの情報が取れても、それをどう解釈して節電や効率化に活かすかは専門知識が必要で、うまく使いこなせないことも多いです。

また、既存の設備との相性や連携も課題です。古い建物や機器との接続がうまくいかないと、せっかくのシステムが本来の効果を発揮できません。運用・保守の手間や専門性も無視できません。導入後も継続的な監視・調整が必要ですが、それを任せられる人材が不足している場合もあります。

まとめ:EMSはコスト削減を超えた「未来への戦略的投資」

本記事では、エネルギーマネジメントシステム(EMS)について、その基本から種類、費用対効果、補助金、そして導入後の運用までを網羅的に解説しました。

重要なポイントは、EMSは単なるコスト削減ツールではないということです。それは、データに基づいた合理的な経営判断を可能にし、生産性を向上させ、企業の環境価値を高める**「未来への戦略的投資」**です。

電気代高騰や脱炭素という大きな変化の波は、すべての企業にとって避けては通れない課題です。この変化をピンチと捉えるか、チャンスと捉えるか。EMSの導入は、貴社がこの変化を乗りこなし、持続的に成長するための強力な羅針盤となるはずです。

まずは、自社の電力明細を確認し、年間のエネルギーコストを把握することから始めてみませんか。そして、この記事を参考に、補助金の公募情報をチェックし、ベンダーへの情報収集を開始してみてください。その一歩が、貴社の未来を大きく変えるきっかけになるかもしれません。