「また電気代が上がったか…」

「社長からコスト削減を厳命されたが、何から手をつければいいのか分からない」。

高騰を続けるエネルギー価格を前に、多くの経営者や担当者様が頭を悩ませています。コストは削減したい、しかし、どの方法が自社にとって最適なのか、投資対効果はどれくらい見込めるのか、稟議を通すための説得材料はどう集めれば良いのか、情報が散在していて一歩を踏み出せずにいませんか?

この記事は、そんなあなたのための完全ガイドです。エネルギーコスト削減は、もはや単なる経費節減ではありません。企業の利益を改善し、競争力を高め、さらには持続可能な社会に貢献する「未来への投資」です。

本記事では、明日からすぐに実践できる運用改善策から、LED化や太陽光発電といった効果の高い設備投資、そしてその負担を大幅に軽減する最新の補助金制度まで、網羅的に解説します。成功事例だけでなく、陥りがちな失敗事例も紹介することで、あなたの挑戦を成功へと導きます。

この記事を読了する頃には、自社に最適なエネルギーコスト削減策の全体像と、具体的なアクションプランが明確になっているはずです。

- 省エネは“経費削減”だけでなく“未来への投資”である

- 運用改善だけでも即効性があり、すぐに着手できる

- 設備投資は補助金を活用すれば大幅に初期費用を圧縮できる

- 導入前の準備や従業員の協力が、成功と失敗を分ける鍵

- 経営層への説得には「数値+社会的価値」の明示が有効

本記事は、電気代の高騰に悩む企業が「運用改善」から「設備投資」まで段階的に省エネに取り組み、コスト削減と企業価値向上の両立を目指すためのガイドです。

LED化や高効率空調、EMS導入、太陽光発電などの具体策に加えて、補助金の活用法や成功事例・失敗例、稟議を通すコツまで網羅的に解説。

読み終えた後には「何をどう進めれば良いか」が明確になり、経営改善に向けたアクションを即スタートできる構成になっています。

なぜ今、エネルギーコスト削減が重要なのか?

エネルギーコストの削減が、なぜこれほどまでに企業の重要課題となっているのでしょうか。その理由は、単に「電気代が高い」という直接的な問題だけではありません。経済的なメリットと社会的な要請という、2つの大きな側面からその重要性を理解する必要があります。

経営を圧迫するエネルギー価格の高騰

近年、国際情勢の不安定化や円安の影響を受け、電気やガスの料金は高騰の一途をたどっています。これは製造業の工場からオフィスビル、店舗に至るまで、あらゆる企業にとって深刻な問題です。エネルギーコストは売上に関わらず発生する固定費であり、その増加は直接的に利益を圧迫します。

この状況下でエネルギーコスト削減に取り組むことは、新たな売上を立てるのと同じくらい、あるいはそれ以上に経営改善にインパクトを与えます。削減によって生まれたキャッシュフローは、従業員の待遇改善、新製品開発、さらなる設備投資など、企業の成長を加速させるための貴重な原資となるのです。

社会的要請と企業価値の向上

現代の企業経営において、SDGs(持続可能な開発目標)やカーボンニュートラルへの貢献は避けて通れないテーマです。投資家が企業を評価する際にも、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)を重視するESG投資が世界の主流となりつつあります。

エネルギーコストの削減、特に省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの活用は、温室効果ガス排出量の削減に直結します。これは、企業の社会的責任(CSR)を果たすだけでなく、環境配慮型企業としてのブランドイメージを向上させ、金融機関からの融資や優秀な人材の獲得においても有利に働く可能性があります。コスト削減が、企業価値そのものを高める時代なのです。

編集部・片桐

編集部・片桐「削減=節約」とだけ捉えず、企業価値を高める戦略的投資として位置づけましょう。

- エネルギー価格の上昇は、利益を直接圧迫する。

- 削減分は“新たな売上と同じ価値”がある。

- ESG投資やSDGsに沿った企業姿勢は、融資・採用・顧客にも好影響。

エネルギーコスト削減の具体的な方法

エネルギーコストを削減するためのアプローチは、大きく分けて「運用改善」と「設備投資」の2つがあります。まずはコストをかけずに始められる運用改善から着手し、その後、より大きな効果が期待できる設備投資を計画的に進めるのが成功への近道です。

まずは運用改善から!明日からできる省エネアクション

設備投資には予算や稟議が必要ですが、日々の運用を見直すだけでも大きな削減効果が期待できます。重要なのは、従業員一人ひとりの意識改革と行動変容を促すことです。

例えば、空調の設定温度を夏は1℃上げ、冬は1℃下げる、使っていないエリアの照明はこまめに消す、PCやOA機器は退社時に必ず電源をオフにする、といった基本的な行動の徹底が挙げられます。

さらに効果を高めるためには、省エネに関する研修を実施して知識を共有したり、「省エネ大賞」のようなインセンティブ制度を設けて、従業員のモチベーションを高めることも有効です。まずは「やれることから始める」という姿勢が、全社的な省エネ文化を醸成する第一歩となります。

| 設備/行動 | 実施頻度 | 具体的な内容 |

|---|---|---|

| 照明 | 毎日 | 不要な照明のこまめな消灯、昼光の利用 |

| 空調設備 | 毎月 | フィルター清掃、設定温度の適正化(夏28℃/冬20℃目安) |

| OA機器 | 毎日 | 使用後電源オフ、スリープモードの活用 |

| コンプレッサー(工場) | 毎週 | エア漏れの確認(音、石鹸水など)、圧力の最適化 |

| 従業員の行動 | 継続的 | 省エネ研修の実施、省エネ目標の共有と進捗確認 |

企業の省エネアクションチェックリスト

当てはまる項目にチェックを入れてください(全15項目)

【設備投資編】効果の高い削減手法を徹底比較

運用改善で効果が見え始めたら、次は設備投資による抜本的なコスト削減を検討しましょう。初期投資はかかりますが、長期的に見て大きなリターンが期待できます。ここでは代表的な手法を比較してみましょう。

| 対策 | 初期費用(目安) | 期待される削減効果 | 主なメリット | 主なデメリット |

|---|---|---|---|---|

| LED照明導入 | 10万円〜 | 50%〜70% | 長寿命、電気代削減効果大 | 初期費用、光の質の確認が必要 |

| 高効率空調導入 | 50万円〜 | 20%〜40% | 快適性向上、電気代削減 | 初期費用、建物の断熱性能に影響される |

| EMS導入 | 100万円〜 | 10%〜30% | エネルギーの見える化、最適制御 | 初期費用、運用ノウハウが必要 |

| 太陽光発電導入 | 1,000万円〜 | 発電量による | 電気代削減、売電収入、BCP対策 | 初期費用、天候依存、設置スペース |

| 断熱・遮熱施工 | 100万円〜 | 10%〜20% | 空調負荷の軽減、快適性向上 | 初期費用、施工期間が必要 |

照明設備の最適化:LED化で大幅なコストカット

企業のエネルギー消費において、照明が占める割合は決して小さくありません。特に、古い蛍光灯や水銀灯を使い続けている工場や倉庫、オフィスでは、LED照明への交換が最も手軽で効果の高い投資の一つです。

LED照明は、従来の蛍光灯と比較して消費電力を50%〜70%も削減できるうえ、寿命が非常に長いため交換の手間やコストも大幅に削減できます。例えば、40Wの蛍光灯を15WのLEDに交換した場合、1灯あたり年間約2,000円の電気代削減が見込めるケースもあります。

100本交換すれば年間20万円のコスト削減です。初期費用はかかりますが、補助金制度も充実しており、数年で投資回収できる場合が多く、非常に費用対効果の高い手法と言えるでしょう。

機械や工事がなくても、電気のムダ遣いを見直すだけで、コストは下げられます。まずは「今日からできること」を一つ始める。それが全社的な省エネへの第一歩です。まずは「LED照明から」。効果が見えやすく、社内のモチベーションも高まります。

- 即日実行可能、かつ費用ゼロ。

- 「個人の行動」が蓄積されると大きな効果に。

- インセンティブ制度で継続的な文化形成が可能。

空調設備の効率化:快適性と省エネを両立

照明と並んでエネルギー消費の大きい空調設備は、省エネの重要ターゲットです。10年以上前の古いエアコンを使用している場合、最新の高効率エアコン(インバーター制御など)に更新するだけで、消費電力を20%〜40%削減できる可能性があります。

また、設備更新だけでなく、窓に断熱フィルムを貼ったり、室外機の周辺に物を置かず風通しを良くしたりするだけでも効率は向上します。エリアごとに人の在不在を検知して空調を制御するシステムや、建物全体のエネルギーを管理するBEMS(Building Energy Management System)を導入すれば、快適性を損なうことなく、さらなる省エネが実現可能です。

エネルギーの「見える化」:EMS(エネルギーマネジメントシステム)の導入

「どこで、いつ、どれくらいのエネルギーが無駄に使われているか」を正確に把握できなければ、効果的な対策は打てません。そこで活躍するのがEMS(エネルギーマネジメントシステム)です。

EMSは、施設内の電力やガスなどのエネルギー使用量をリアルタイムで計測・監視し、「見える化」するシステムです。これにより、エネルギー消費の多い設備や時間帯を特定し、具体的な改善策に繋げることができます。さらに、電力需要のピークを予測して自動で設備を制御する「デマンドコントロール機能」により、電気料金の基本料金を削減することも可能です。一般的にEMSの導入で10%〜30%のエネルギー削減が期待できるとされ、計画的な省エネ活動の司令塔となります。

エネルギーの「使い方」を数字で見えるようにすれば、どこを改善すべきかが明確になります。まずは「使いすぎているエリア」の特定から。数字が出ると、現場も動きやすくなります。

- 導入だけで終わらず「活用」が大事

- 他の設備投資の優先順位づけにも有効

- 多拠点の一括管理も可能

再生可能エネルギーの活用:太陽光発電という選択肢

長期的な視点で抜本的なコスト削減と環境貢献を目指すなら、太陽光発電システムの導入が有力な選択肢となります。工場の屋根や遊休地などに太陽光パネルを設置し、発電した電気を自社で利用(自家消費)することで、電力会社から購入する電力量を大幅に削減できます。

近年では、初期投資ゼロで太陽光発電を導入できるPPA(電力販売契約)モデルも普及しており、導入のハードルは下がっています。余った電気は電力会社に売電して収入を得ることも可能です。さらに、災害などで停電した際には非常用電源としても機能するため、事業継続計画(BCP)強化にも繋がる一石三鳥の施策と言えるでしょう。

ただ「使う」だけでなく、自社で電気を**“つくる”**ことで電気代そのものを減らす方法です。導入に迷ったら、「屋根貸しPPA」などリスクの少ない方式から検討を。

- 自家消費率が高いほどメリット大

- 契約条件(固定価格・電力会社との調整)に注意

- 補助金との併用が効果的

【工場向け】見落としがちなエア漏れの改善

製造業、特に工場において見落とされがちなのが、圧縮空気を作るコンプレッサーの「エア漏れ」です。配管の接続部やホースの劣化箇所からシューという音と共に空気が漏れている状態は、コンプレッサーに無駄な負荷をかけ、大量の電力を浪費しています。

ある調査では、工場の総電力消費量のうち、コンプレッサーが約25%を占め、そのうちの約30%がエア漏れによって失われているというデータもあります。超音波リークディテクタなどの専門機器を使えば、騒音の大きい工場内でも正確に漏れ箇所を特定できます。

地道な作業ですが、エア漏れを完全に修理することで、コンプレッサーの消費電力を10%〜20%削減できるケースも珍しくなく、非常に費用対効果の高い対策です。

工場の空気の配管から「シューッ」と漏れている音…それ、電気のムダです!毎週1回、チェックルールを決めて「点検カレンダー」を作ると効果が継続します。

- 定期チェックを“習慣化”するのが重要

- 配管交換と合わせるとより効果的

- 小さな改善が年間数十万円の削減に

【2025年最新】知らないと損!活用できる補助金・助成金

省エネ設備の導入には初期投資が伴いますが、国や自治体が用意している補助金・助成金を活用すれば、その負担を大幅に軽減できます。ここでは2025年時点で注目すべき主要な制度を紹介します。

国が実施する主要な補助金制度

国はカーボンニュートラルの実現に向け、企業の省エネ投資を強力に後押ししています。代表的な補助金には以下のようなものがあります。公募期間が限られているため、常に最新情報をチェックすることが重要です。

| 省庁 | 補助金名 | 概要 |

|---|---|---|

| 経済産業省 | 先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金※ | 高度な省エネ設備(先進設備・システム)の導入を支援。省エネ効果やエネルギー管理の取り組みに応じて補助率が変動。 |

| 環境省 | 工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT事業) | CO2排出削減に繋がる設備更新や電化・燃料転換などを支援。 |

| 環境省 | 建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業 | 業務用ビル等のZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)化や省CO2改修を支援。 |

| 国土交通省 | 既存建築物省エネ化推進事業 | 既存のオフィスビルやホテル等の省エネ改修工事(断熱、空調更新など)を支援。 |

※令和6年度「先進的省エネルギー投資促進支援事業費」につきましては、新規事業の公募および採択は実施せず、令和4年度以前に初年度採択された複数年度事業を対象としています。各事業の詳細は、必ず公式ウェブサイトで最新の公募要領をご確認ください。

自治体独自の補助金も要チェック

国の制度に加えて、各都道府県や市区町村も独自の補助金制度を用意している場合があります。例えば、東京都では「ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業」など、中小企業向けの手厚い支援策が実施されています。

これらの補助金は、国の制度と併用できる場合もあります。自社の事業所が所在する自治体のウェブサイトを必ず確認し、活用できる制度がないか探してみましょう。「(地域名) 省エネ 補助金」といったキーワードで検索するのがおすすめです。

補助金申請の注意点と成功のコツ

補助金は非常に強力なツールですが、申請にはいくつかの注意点があります。まず、公募期間が非常に短いことが多く、情報収集のスピードが重要です。また、申請には事業計画書や見積書など、多くの書類が必要となり、要件も複雑です。

成功のコツは、公募開始前から準備を始めること。導入したい設備をあらかじめ検討し、複数の業者から見積もりを取っておきましょう。公募要領を隅々まで読み込み、審査で評価されるポイント(省エネ効果の大きさ、投資回収年数など)を理解した上で申請書類を作成することが採択の確率を高めます。自社での対応が難しい場合は、補助金申請の支援を専門とするコンサルタントや行政書士に相談するのも有効な手段です。

国や自治体の補助制度を使えば、設備費用の半分以上が出るケースも!導入したい設備は、あらかじめ見積もりを取得しておくことが鍵です!

- 補助金は「スピード×書類の正確さ」が勝負

- 審査基準(省エネ率、CO2削減効果など)を意識

- 専門家のサポート活用も有効

事例から学ぶエネルギーコスト削減

具体的なイメージを掴むために、実際にエネルギーコスト削減に成功した企業の事例と、逆に陥りがちな失敗事例を見ていきましょう。他社の経験は、自社の取り組みを成功に導くための貴重な道標となります。

【成功事例】業種別に見るコスト削減の具体例

様々な業種で、省エネ投資は大きな成果を上げています。ここでは代表的な3つの事例を紹介します。

| 企業・施設名 | 業種 | 導入施策 | 成果 |

|---|---|---|---|

| 株式会社カゴメ | 食品製造業 | LED照明、高効率空調の導入 | 年間1,200万円のコスト削減。投資回収期間2.8年。 |

| 三井不動産(霞が関ビル) | オフィスビル | EMS(エネルギー管理システム)の導入による空調・照明の最適制御 | 年間900万円のコスト削減。投資回収期間3.5年。 |

| 聖マリアンナ医科大学病院 | 医療 | 太陽光発電システムの導入 | 年間600万円の電力購入費削減。災害時の非常用電源も確保。 |

これらの事例からわかるように、自社の事業内容や施設の特性に合った施策を選択し、計画的に実行することが成功の鍵です。

【失敗事例】なぜうまくいかなかった?回避するための教訓

一方で、残念ながら期待した効果が得られなかったケースも存在します。失敗から学ぶことは、成功への最短ルートです。

- 効果の過大評価: カタログスペックだけを信じて高効率空調を導入したが、建物の断熱性能が低く、期待したほどの削減効果が出なかった。→対策:導入前に専門家によるエネルギー診断を実施し、建物全体の性能を考慮した効果予測を行う。

- 現場の抵抗: 最新のEMSを導入したものの、現場の従業員が操作方法を習得できず、結局活用されなかった。→対策:導入前に従業員向けの説明会や研修を徹底し、運用メリットを共有。操作が簡単なシステムを選定する。

- 補助金頼みの計画: 補助金が採択されることだけを前提に計画を進めた結果、不採択となり、資金計画が破綻してしまった。→対策:補助金はあくまで支援策と捉え、自己資金だけでも投資対効果が見込める計画を立てる。

これらの失敗は、事前の調査不足、関係者とのコミュニケーション不足、リスク管理の欠如といった共通の要因から生じています。

「事前調査」「現場との連携」「自己資金計画」が成功のカギです。

成功事例の特徴

- カゴメ:LED+空調で1,200万円削減(回収2.8年)

- 三井不動産:EMS導入で900万円削減(3.5年)

- 聖マリアンナ医科大学:太陽光で600万円削減+BCP強化

成功事例の特徴

- 建物性能を無視して期待外れ

- 現場の操作習熟不足

- 補助金前提で資金計画が破綻

全社で取り組む!省エネ活動を定着させるポイント

エネルギーコスト削減は、担当部署だけの努力では限界があります。経営層のコミットメントと全従業員の協力があって初めて、大きな成果と継続的な活動に繋がります。

経営層を巻き込むための稟議書の書き方

担当者にとって最大の関門が、経営層の承認を得るための稟議です。稟議を成功させるには、「なぜやるのか」「いくらかかって、どれだけ儲かるのか」「リスクはないのか」という3つの問いに明確に答える必要があります。

単に「電気代を削減できます」と説明するだけでなく、具体的な投資額、年間の削減額、投資回収期間(ROI)、そしてCO2削減量といった具体的な数値を示しましょう。さらに、ESG投資へのアピールや企業イメージ向上といった副次的な効果も伝えられれば、より説得力が増します。当記事の情報を参考に、ぜひ説得力のある稟議書を作成してください。

従業員の意識改革と協力体制の構築

設備を導入しても、それを使うのは現場の従業員です。省エネ活動を成功させ、定着させるには、全社的な協力体制が不可欠です。

まずは、自社のエネルギー使用状況や省エネ目標を全社で共有し、「なぜ取り組むのか」という目的意識を浸透させましょう。その上で、部署ごとに具体的な行動目標を設定し、定期的に進捗を確認します。削減成果をグラフなどで「見える化」し、目標を達成した部署を表彰するなどのインセンティブを設けるのも効果的です。

計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Action)というPDCAサイクルを回し続けることで、省エネ活動は一過性のイベントではなく、企業の文化として根付いていくのです。

どんなに良い設備でも、「人が動かないと効果ゼロ」。だからこそ、全社での取り組みが大事なんです。まずは「部署ごとの目標設定」と「毎月の成果確認」からスタートしてみましょう。

- 稟議書にはROI+CO2削減+企業価値を盛り込む

- 省エネ進捗をグラフで「見える化」

- 表彰・研修で“やる気スイッチ”を入れる

- PDCAを習慣化して継続へ

エネルギーコスト削減に関するQ&A

エネルギーコストとは何ですか?

エネルギーコストとは、企業が事業活動を行ううえで消費する電気・ガス・燃料などの「エネルギー」にかかる費用全体を指します。

もう少し具体的に申し上げると、エネルギーコストには以下のような項目が含まれます。

- 電気料金(基本料金・従量料金・燃料費調整額・再エネ賦課金など)

- 都市ガスまたはLPガス料金

- 重油・灯油・軽油・ガソリンなどの燃料費

- コージェネレーションやボイラーなどのエネルギー設備の運用・メンテナンス費用

たとえば、製造業の工場やホテルなどでは、エネルギーコストが売上の5〜15%を占めることもあります。空調や照明、動力機器、給湯など、あらゆる事業活動がエネルギーに依存しているため、このコストの管理が経営効率に直結する重要な要素になります。

近年はエネルギー価格の変動が大きく、特に電気代の中に含まれる「燃料費調整額」や「再エネ賦課金」の上昇が企業のコスト構造に影響を与えています。また、カーボンニュートラルの観点からも、エネルギーコストは「単なる経費」ではなく「経営戦略上のテーマ」として扱われることが増えてきました。

企業でエネルギー消費を減らす方法はありますか?

はい、エネルギーの「使い方の見直し」と「設備の高効率化」によって、企業のエネルギー消費を大きく減らすことが可能です。

エネルギー消費の削減は、「ムダの削減」と「効率の向上」の2つのアプローチで進めるのが基本です。エネルギー削減の取り組みは「効果が数値で見える」ことが大切です。可能であれば月ごとの使用実績やデマンド値(最大電力)をモニタリングし、設備や運用の改善前後を比較しましょう。また、環境省や経済産業省の補助金制度を活用すれば、高効率設備への切り替えを低コストで実現できるケースもあります。

コスト削減だけでなく、ESG対応や企業ブランディングの観点でも効果が期待できます。

発電コストが一番安いのは何ですか?

現在、世界的にも日本国内でも「太陽光発電(大規模)」の発電コストが最も安いとされています。

発電コスト(=LCOE:Levelized Cost of Electricity、均等化発電原価)とは、「発電所の建設から運用、廃棄までの総コストを、発電量で割った1kWhあたりのコスト」です。これを用いることで、電源種別ごとの“本当の発電効率”が見えてきます。

【発電コストの目安(日本国内、2020年代以降)】

| 電源種別 | 発電コスト(1kWhあたりの概算) |

|---|---|

| 太陽光(メガソーラー) | 8~12円 |

| 陸上風力発電 | 9~13円 |

| LNG火力 | 約13~16円 |

| 石炭火力 | 約12~15円 |

| 原子力 | 約11~15円(諸条件により変動) |

| 水力(中小規模) | 約11~17円 |

※上記は経済産業省やIEA等の試算を参考にした一般的な目安です。

発電コストが安い=そのまま電気料金が安い、というわけではありません。特に太陽光や風力のような再生可能エネルギーは「出力が不安定」という課題があり、バックアップ電源や蓄電池との組み合わせが必要になるケースもあります。

したがって、コストだけでなく「供給の安定性」「環境負荷」「導入場所の制約」などを含めて、トータルでの導入可否判断が重要です。企業としては、自社の使用パターンに応じた電源ミックスの検討をおすすめします。

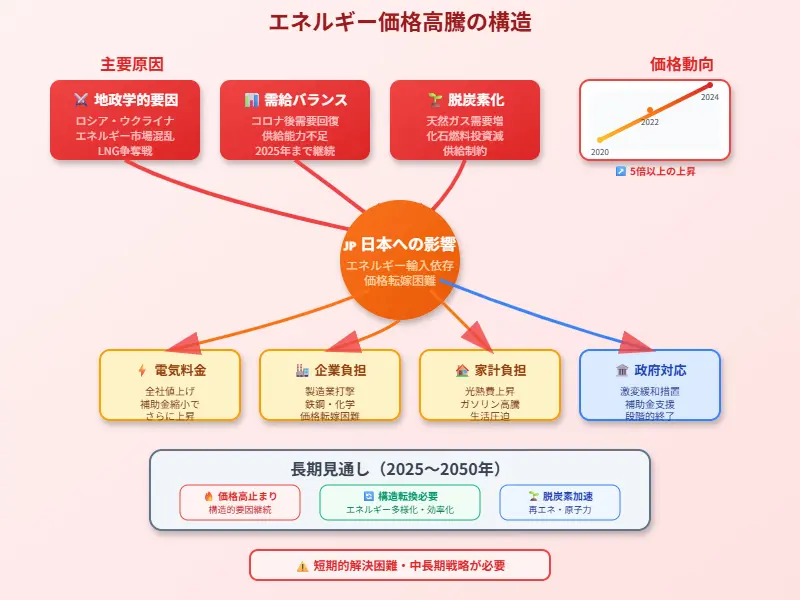

エネルギー費が高騰している理由は何ですか?

エネルギー費が高騰している主な理由は、「燃料価格の国際的な高騰」と「為替(円安)」「電力市場制度の変化」が重なっているためです。

ここ数年、企業や家庭の電気代・ガス代が大きく上がっている背景には、以下のような複数の要因が複雑に絡み合っています。

- 燃料価格の高騰(LNG・石炭・原油):日本は電力の約7割を火力発電(主にLNG=液化天然ガス、石炭、原油)に依存しています。そのため、これらの国際価格が上がると、直接的に電気料金へ影響します。

- 円安の進行:日本は燃料のほぼすべてを輸入に依存しています。その支払いは主に米ドル建てです。

- 電力市場の制度変更と価格変動の拡大:電力自由化以降、卸電力市場(JEPX)での価格変動が料金に反映されやすくなっています。

- 再エネ賦課金の上昇:再生可能エネルギー普及のために、電気料金に上乗せされている「再エネ賦課金」も上昇傾向にあります。2024年度には過去最高水準の1kWhあたり3.49円まで上がっており、使用量が多い企業ほど影響が大きくなっています。

エネルギー費の上昇は、一時的なものではなく構造的なリスクとなりつつあります。今後も国際情勢や円相場の影響を受けやすいため、電力会社の見直しや料金プランの固定型への切替、さらには自家消費型太陽光や蓄電池の導入など、複数の対策を組み合わせた“リスク分散型のエネルギー戦略”が企業にとって重要です。

また、エネルギー使用量を可視化し、削減余地を継続的に検討することも、経営の安定化に大きく寄与します。

2050年までに発電コストはいくらになる?

2050年時点では、再生可能エネルギー(特に太陽光・風力)の発電コストが現在よりさらに下がり、最も安価な主力電源になると予測されています。経済産業省などの試算では、太陽光発電は5~8円/kWh程度にまで低下する見込みです。

発電コスト(LCOE=均等化発電原価)は、以下のような要素で構成されます。

- 建設費(初期投資)

- 燃料費(もしくは燃料が不要な場合は0円)

- 運用・保守費

- 設備寿命と稼働率

2050年に向けて、再エネ技術の進歩・大量導入によるスケールメリット・蓄電池との連携が進むことが、コスト低下の主な要因です。

主要電源の将来の発電コスト(政府・IEA等の試算をもとにした目安)

| 電源種別 | 2050年の想定発電コスト(kWhあたり) |

|---|---|

| 太陽光(メガソーラー) | 5〜8円 |

| 陸上風力発電 | 6〜9円 |

| 洋上風力発電 | 9〜12円 |

| 原子力 | 12〜15円(安全対策次第) |

| LNG火力 | 15〜20円(炭素価格を含む場合) |

| 石炭火力 | 20円以上(排出規制・カーボンプライシング含む) |

一方で、火力発電や原子力は燃料調達・安全対策・排出コスト(CO₂)が将来的に上がる見通しです。そのため、再エネの方が相対的に“安くてクリーン”な主力電源になると予想されています。

ただし、発電コストが下がるからといって、すぐに電気料金が下がるとは限りません。

発電以外のコスト(系統維持費、調整力確保費、蓄電池導入、送電網整備など)が増える可能性があり、「トータルのエネルギー供給コスト」で見た場合は、新たな課題も生まれると考えられます。

企業としては、2050年を待つのではなく、今から再エネを部分的に導入し、エネルギーコストを分散・最適化する体制を整えることが、長期的な競争力に直結します。未来のエネルギーは「安い電源を買う」時代から「安い電源を持つ」時代へと移り変わろうとしています。

エネルギーコスト削減まとめ

本記事では、企業のエネルギーコスト削減に向けた具体的な方法、最新の補助金情報、そして成功・失敗事例を網羅的に解説しました。

高騰するエネルギーコストは経営上の大きな課題ですが、見方を変えれば、正しい知識と手順で取り組むことで、企業の収益性と競争力を高める絶好の機会でもあります。運用改善、設備投資、補助金活用、そして全社的な協力体制。これらの要素を組み合わせることで、コスト削減は「未来への価値ある投資」へと変わります。

明日からできる最初の一歩として、まずは自社の電気料金の明細を改めて確認し、どこに最もコストがかかっているのかを把握することから始めてみませんか。その小さな一歩が、持続可能な経営への大きな飛躍に繋がるはずです。